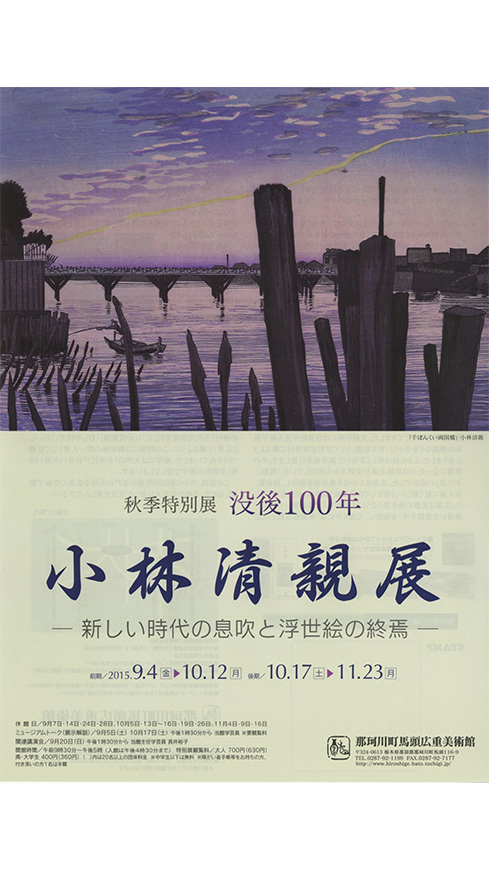

「最後の浮世絵師」と呼ばれる小林清親(1847~1915)。清親は、文明開化の波に押され、浮世絵界が衰亡していくなかで最後のきらめきを放った浮世絵師です。

清親は、幕末に江戸の御蔵屋敷小揚頭の家に生まれました。父が亡くなると家督を継ぎますが、維新の動乱で職も身分も失い、明治期には浮世絵の世界に転向します。

文明開化が推進された明治初期には、大きく変貌を遂げる東京の風景を、従来の流れを継いで赤や青など明るい色遣いで描かれた「開化絵」と呼ばれる浮世絵が次々と出版されました。明治9年1月に出版された清親のデビュー作もその「開化絵」でした。

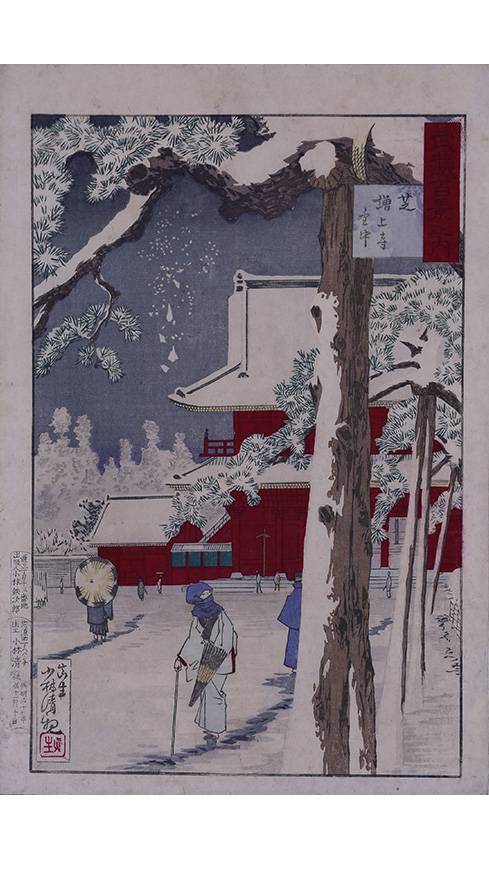

しかし、その7ヶ月後、清親はそれまでの浮世絵とは異なる独特な作品を発表します。太陽光線の微妙なうつろいや、闇夜の提灯のかすかなゆらめき、あたたかなガス燈の光など「光と影」の表現に注目し、洋画の陰影法を取り入れて描いたのです。この新しい浮世絵の作品群は「光線画」と呼ばれ、人々の注目を集めました。

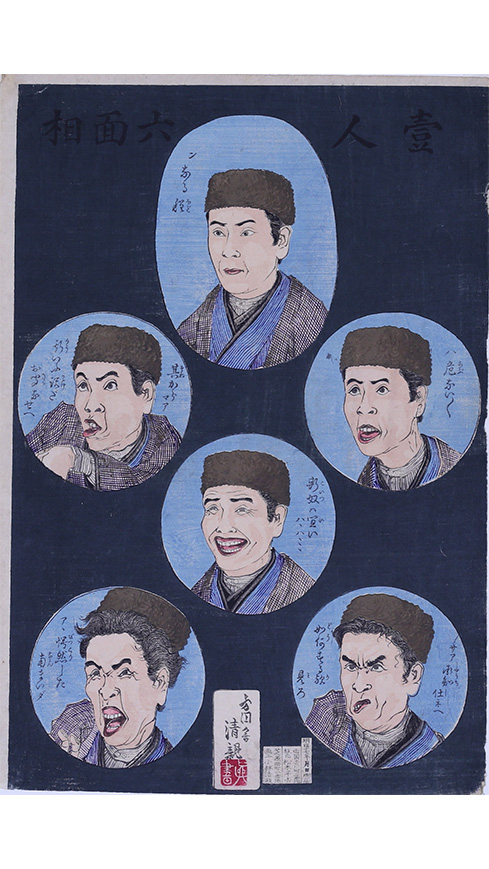

清親は明治9年から14年までの間に90余図の「東京名所図」シリーズと呼ばれる「光線画」を作成し、人々が慣れ親しんだ昔ながらの風景とともに、新しく変わっていく東京の様子を描き出しました。しかし、清親はそこにとどまることなく、花鳥画や美人画、風刺に満ちたポンチ絵、戦争絵、そして肉筆画など、多彩なジャンルを手掛けていきます。

本展では那珂川町馬頭広重美術館の誇る清親コレクションを一堂に展示し、小林清親の画業を辿ります。多用な作品の数々を通し、新しい時代の息吹や、めまぐるしい変化の中を生き抜いた清親の思いを感じていただければ幸いです。

那珂川町馬頭広重美術館 主任学芸員 長井 裕子

小林清親展

「千ほんくい両国橋」小林清親

「武蔵百景之内芝増上寺雪中」小林清親

「一人六面相」小林清親