私は、前号で書いたナイジェリアの内乱の後、原因不明の病気で急遽ナイジェリアからフランスの病院に飛行機で搬送させられた。飛行機はロンドンのヒースロー空港に着き、乗り換えのために私は車椅子に乗せられて、誰も通らない裏口を通り抜け、すぐにパリ行きの飛行機に乗せられた。パリに着いてからも車椅子で直接救急車が待機する場所まで移動させられた。この時、白い服を着た救急車の担当者が「100フラン必要です」と言った。何も持たずにナイジェリアから着の身着のまま飛行場に運ばれた私に、夫の会社の人がカノの空港で、「これは大事ですから」とくれたお金がちょうど100フランだった。「そうだ、このためのお金だったのだ」と気づいてすぐに救急車の担当者に渡した。2人がかりで救急車に乗せてくれて横になった。何しろアフリカ暮らしの真夏の支度のまま一番寒い2月のパリに着いたのだった。毛布がかけられていたがとても寒かったことを覚えている。

車はサイレンを鳴らしながら、パリの西側で富裕層が多く住む地域であるヌイイにあるパリ・アメリカン・ホスピタルにかつぎ込まれた。噂に聞いていたこれが例の病院かと思ったが、とにかく早く横になりたかった。しかし医者や看護師に取り囲まれて、英語で沢山の質問をあびせられた。ぼんやりしている頭で「英語が聞こえてくる、あれっまだカノ?」と一瞬思ったほどであった。「……あぁ、パリだ!」

「なんでもいいから、早く寝かせてー」と言っても、「この書類がすめば」と質問は続く。宗教を聞かれた時は「あぁ、私はそんなに悪いのか……」と思ったが、これは万一の場合を考えて聞くらしい。

広く清潔な一人部屋に案内されて、ベッドにやっと横になることができてホッとした。豪華なシャワルームとトイレ付きの高級ホテルのような病室であった。しかし、血圧、体温検診くらいで何の治療もしない、薬もない。私はただただ寝ていただけであった。久しぶりにフランスのTVをぼーっと見て一日ぼんやりと過ごしていた。

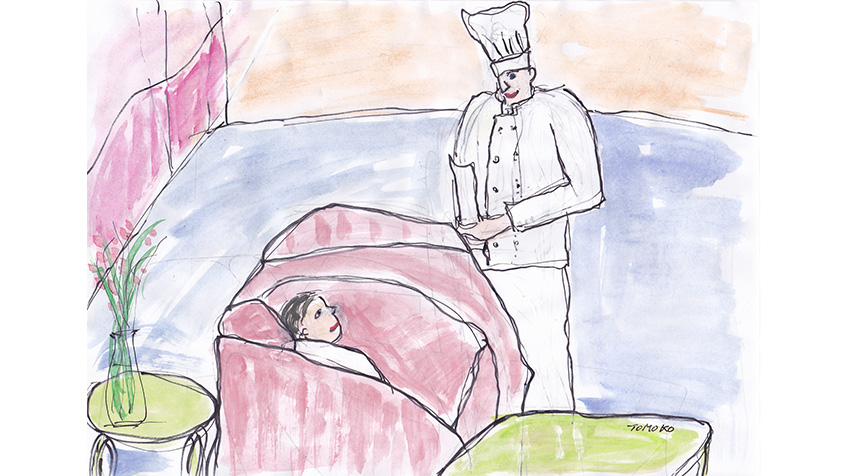

毎朝、白い高い帽子を被ったシェフが今日のお昼のメニューを持ってきて「マダーム、ご機嫌いかがでしょうか?今日の料理は――云々」とのたまい、私に選ばせては昼になると別の給仕人がその料理を持ってきてくれる。丸いステンレスのクロッシュ(ドームカバー/料理の温かさを保たせる)を被せた高級レストラン並みのテーブル・セッティング、でも残念ながら、おそらく衰弱してさまざまな機能が低下していたであろう私には、美味しいのかどうなのか全く分らなかった。

毎日部屋の掃除に来る女性はあたかも貴族の館の美しいメイドのように、ピンクのヒラヒラのエプロンをつけて優雅な振る舞いで花びんの水を取り替えたりしながら、にっこり笑顔を見せては掃除らしきものをしていった。まるで以前見たことのあるフランス映画の世界のような日々であった。5日後、主治医が来て私のベッドの端に座り(フランスではよくこういう座り方をする)「この病院は結構値段が高いのですよ」と、私は声を弾ませながら「じゃあ退院していいのですね」「はい」。後から来た夫にそのことを言ったら「早く出よう」と、一目散に退院したのだった。

私の隣室は昔ピカソが晩年入っていたとか、今は何人もアラブの王侯貴族たちが入院していて、保険は一切利かないフランス一高い病院であったのだ。夫はカノで「何処の病院に運びますか?」と言われて、夫からは私のフランス語が十分ではなかったこともあり「アメリカン・ホスピタル」とつい言ってしまったらしいが、他の病院は思いつかなかったという。

結局、私は死の恐怖にさらされた内乱を潜り抜けてきたが、極度のストレスで危険な状態までに衰弱してしまったのだ。休むことだけが回復の道であったが、ナイジェリアの地で休むのではなくて「パリに戻らなければ回復しない」という医師の判断であり適格な診断であった。難しく贅沢な病気であったが心身が壊れなかったのは、医師たちのチームワークと天国のような病院での生活であったのだ。

ナイジェリアのグワルゾーのフランス人居住区の人たちの間では「トモコは亡くなって遺体は日本へ送られたらしい、かわいそうなトモコ」というような噂が、まことしやかに流れていたそうだ。

パリ・アメリカン・ポスピタル

病室に毎日シェフがきて、レストランのように食事のメニューを伝えて選ばせてくれた(筆者デッサン)

(つづく)