前に触れたように、写山楼の画家たちは、画面作りにあたって頭の中で練りあげる「構成画」としての東洋画の伝統を堅持し、そのための手段として、先人の名蹟に倣う「図取り」を積極的に行なってみずからの滋養としている。中国古画などから継承された伝統的なパターンや、新しい舶載画、来舶の画家の作品などの好ましい図様をそのまま利用するなど、先人の名蹟を参照する(言葉を替えればパクル)ことについては、手習いの常套として、現代人が意識するほどにはこだわりがなかったようである。

「図取り」に際し、その消化の程度によって臨模と変わらないものから、すっかりこなれてその痕跡をもとどめないものまで千差万別で、文晁、崋山などは、臨模や、写本・粉本には「写山楼画本」「全楽堂文庫」などの押印をし、類似作にも「文晁摹印」「摹古」の印を添えるなど参照を公言し、その他の作家も摂取の段階に応じて良心的にその依り所を示している。

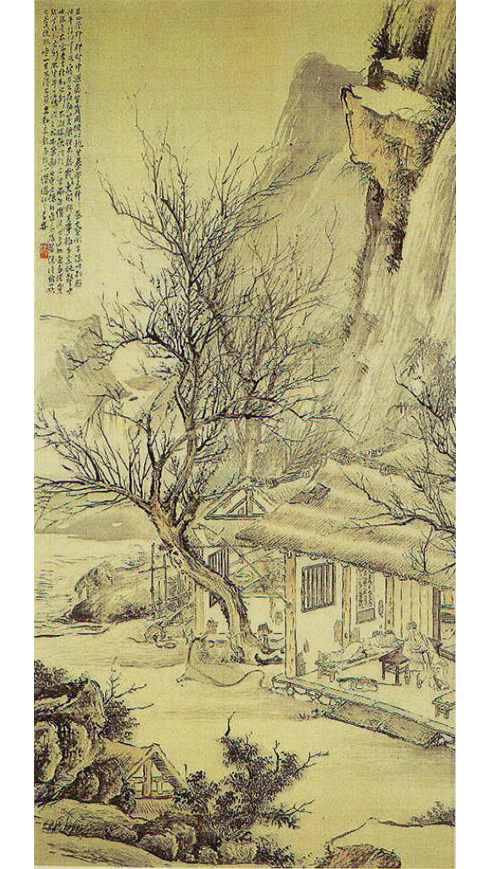

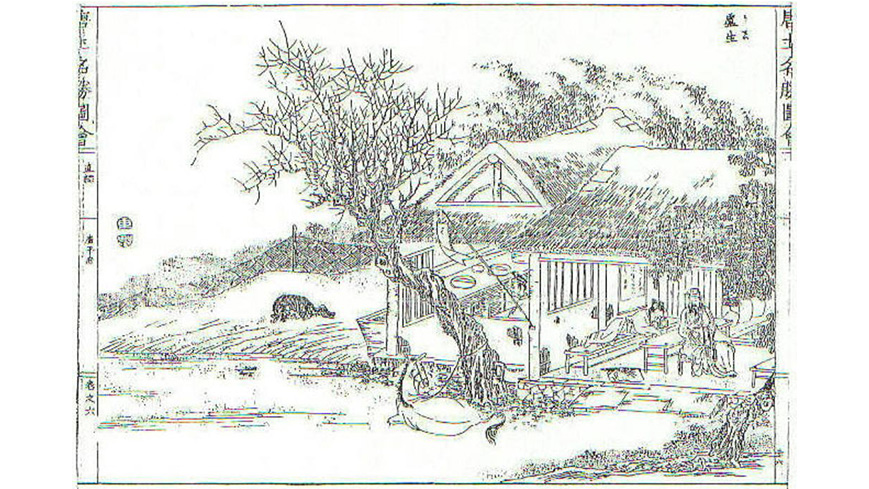

そこで、崋山の図取りの例であるが、まず一つ、版本類から図取り採取した、『唐土名勝図會』(文化二年刊)の挿図にとった「黄粱一炊図」を挙げたい。

「黄粱一炊図」は、蘆生という人物が、邯鄲の駅で休んでいる間に、立身出世の夢を見るが、目覚めると店の黄粱が未だ蒸し上らないつかの間のことでしかなかったという中国の故事を描くもので、店の結構を正面描写から斜め描写に変更したり、背景に奥行のある北画風の山水を配したりと工夫こそ見られるが、当時流布した「唐土名勝図會」(文化二年刊の改訂版<初版は享和三年刊で挿図の図様も異なる>)の、巻六・直隷の第三十六丁のウラがら第三十七丁のオモテにかけて掲載された、大原民聲(東野)の縮写になる「蘆生」の挿図(原画は明の画家朱端の作品か)から図取りをしたことは明らがである。文晁作品にも、背景こそ広くとるものの、挿図の図様にほぼそのままの蘆生の図があり、それに較べて、崋山画は図取りにおいても可能な限り創意工夫を施して独自の作品を生み出そうとの熱意が知れて快い。

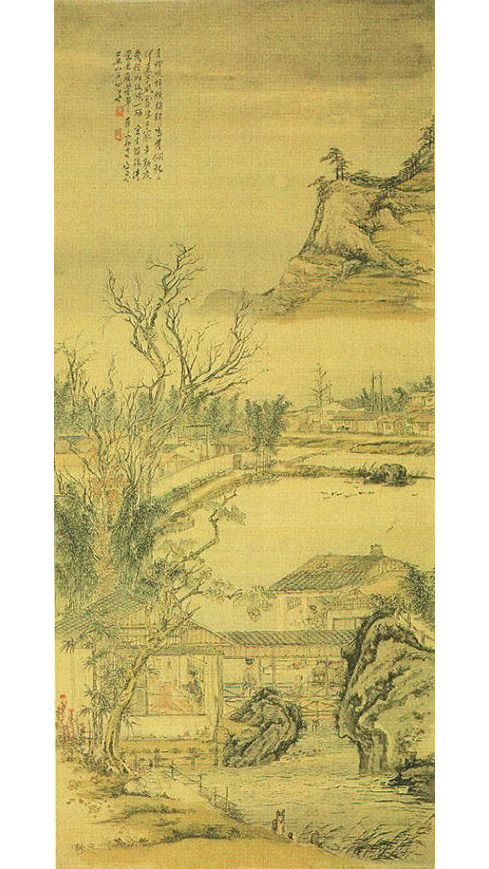

また、二つ目の例として、焦秉貞の手になる『佩文耕織図』(崋山直筆の写本も伝えられる)の諸図に材料を得た「月下鳴機図」が指摘できる。

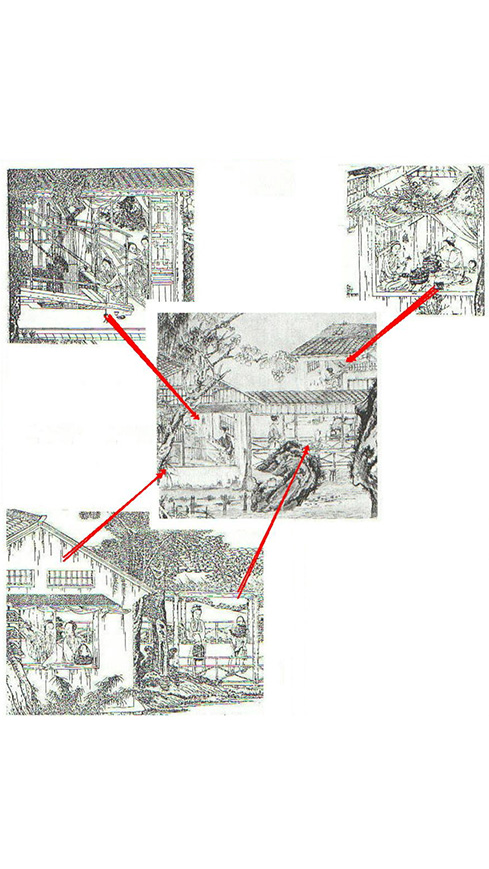

「月下鳴機図」は、多分に貼ぎ合せ的な画面作りになっていて、その基本は、中国の版本『佩文耕織図』(三冊)によるところが多い。『佩文耕織図』は、佩文斎すなわち清の四代皇帝聖祖康煕帝が、欽天監(天文台の役人)の焦秉貞に命じて、宋の模薄の腓織の詩を基に耕織図四十六幅を描かしめ、これを版本とさせたもの(康煕三十五年)。焦秉貞は、郎世寧、文啓蒙、壬致誠といった西洋の教士たちから仕事を通して西洋流の点透視の法を学んでおり、その透視図法を盛り込んだその図様は、異色の光彩を放っている。崋山は、恐らく四十歳以前と思われるが、かつてこの版本を克明に模写しており、天保二年の三ケ尻調査の報告書である「訪瓺録」の挿図の、三ケ尻近郊の描写が明らかに遠近法において相通じるものがあり(下宿図、上宿図など)、既にこの時点において自らのものとし得ているものと判断できる。「月下鳴機図」は、建物や渡り廊下といったその舞台となる建物の結構を、「織」第四図「大起」の図に採り、これに、「織」第十七図「織」の屋内で女性が織機を操っている図柄や、「織」第十八図「絡絣」の糸つむぎの老婆の姿を引用し、自らの構想で合成編集したものと判明する。遠景の家並も「耕」の諸図をヒントに得たものと考えたい。天保十一年二月二十九日と判断する海野豫助宛書簡に、「耕織の内耕は己に相竣、織は半出来に候処…早々に出来し上納可仕」とある織の図こそが本図であろう。

(文星芸術大学 上野 憲示)

「黄粱一炊図」

「月下鳴機図」

「月下鳴機図」の図取り

『唐土名勝圖會』の「蘆生」