美しく知的な女性だったと言われる明智光秀の娘たまは、細川家2代目当主忠興に嫁いだ。忠興は妻に情愛を注ぐあまり「奥から1歩も出てはならぬ」と厳命し、他の男の目に触れることを極度に恐れた。夜の生活の方も尋常ではなく、たまは眠らせてもらえなかったと司馬遼太郎は「胡桃に花」に書いている。

やがてたまは高山右近やお付き女中の影響で切支丹(きりしたん)に傾斜。せっせと聖書やラテン語辞書類を与えご機嫌伺いする忠興を無視して受洗する。そして「デウスを唯一の主として仕える」細川ガラシャ夫人ということになり、「散りぬべきとき知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」などと詠み、夫を激怒させた。が、後の祭り。

昨年10月、72才のテニス仲間からメールが届いた。「いま東京。同窓会と春画展、どちらがメインか。日本初の春画展、大英博物館の協力で…目白の『永青文庫』は早朝から長蛇の列…ここの理事長は細川護熙元首相」と結んでいた。細川さん?

文芸春秋11月号に「なぜいま春画ブームなのか」と題する細川元首相らの対談が載った。2013年に大英博物館を賑わした春画展を日本で開催しようとしたが、ワイセツ画扱いの長い歴史もあり、尻込みする美術館が続出、「義侠心から」細川さんの永青文庫が決断したという。

浮世絵はヨーロッパで「再発見」された。自分は浮世絵の影響は受けていないと否定したピカソも春画を大量に秘蔵していた。古事記の天の岩戸から性の表現は縁起物として広く日本の民衆に浸透していたが、笑い絵と呼ばれるくらい明るくユーモラスな春画も、江戸中期に禁書扱いとなって現在に至る。関白秀吉は、配下の妻は自分のモノと考えていたそうで、朝鮮に出兵させられていた細川さんのご先祖忠興は、不在中に妻がやられるのではないかとひどく恐れた。彼自身、「馬鹿夫婦、春画を真似て手をくじき」だったようだが、元首相の永青文庫で開催というのも何か因縁めいている。

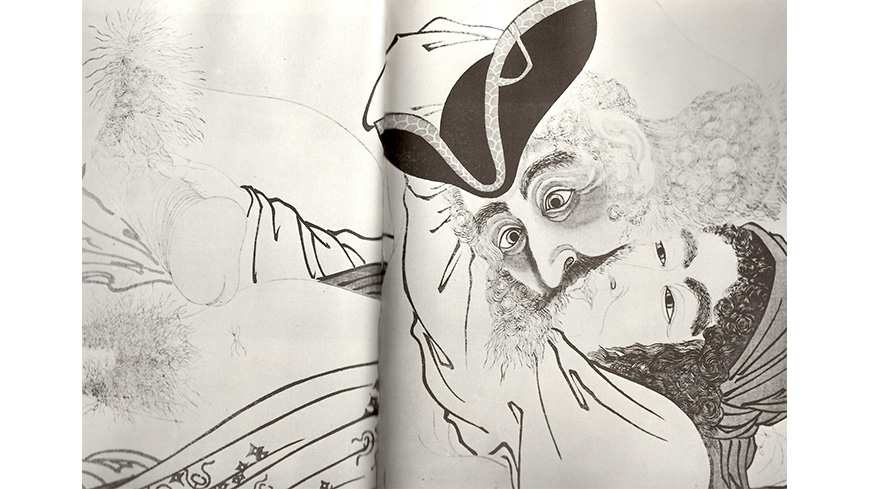

FLEURS DU JAPON(日本の花1969年パリ)という画集が目の前にある。春画110頁。「運よく税関を通れば」と約40年前パリで画家のマダム・オベールに持たされた。「ネパールの花」という画集もあって、こちらはヒンズー教寺院の妖しい彫刻122頁。春画ブームと聞いてガラクタの山をかき分け2冊を「再発見」した。眺めているうちに道元禅師の「花は哀惜に散る」を連想し、また一つ馬齢を重ね…笑う門には福来る…本年も宜しく、マダム!

石川豊信(1711-1785)

喜多川歌麿(1753-1806)

日本の花

ネパールの花