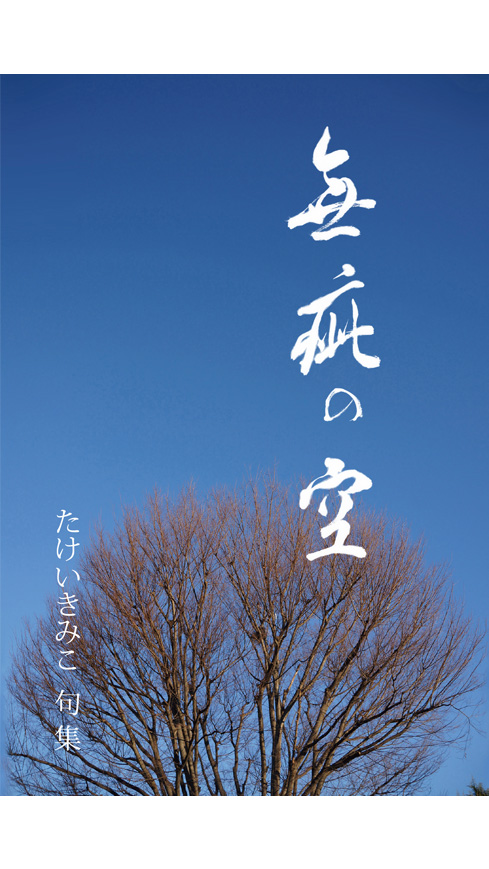

米寿を機に句集『無疵の空』を上梓した。タイトルは、句集の最初に掲載されている新年の句、「大旦 無疵の空を 賜りぬ」からとった。表紙の写真を撮影した長男、博美さんには、とにかく「青い空を撮ってほしい」ということだけ注文した。翳りのない紺碧の空。凛として、清々しい。たけいさん自身の心境を映しているかのよう。「私は幸せな句歴を持っている。ありがたいことです」と語る。

俳句との偶然の出会い

俳句との初めての出会いは小学6年生のとき。

「まだ俳句というものを知りませんでした。学校で短文を綴る宿題がありまして、たまたま書いた文章が五・七・五になっていたんです。それを読んだ先生が『これが俳句だ』とおっしゃってくださった。それから俳句に興味を持つようになりました」

もともと読書が好きな文学少女だった。「親から『何もしないで本ばかり読んで』と言われていました。小学生時代に読んだ本で一番印象に残っているのが鶴見祐輔先生の『母』という小説です。息子さんの鶴見俊輔先生がテレビに出ているのを見て、夜通して読んで泣いたことを思い出しました」

句作の原点は旧制の高等女学校時代にある。ここで、戸倉烏城という俳名を持つ国語の先生に出会う。「放課後、よく図書館で本を探していた戸倉先生のもとに押し掛けていってはいろいろ伺っているうちに俳句が一番好きになりました。女学校時代が(句作の)原点。烏城先生は私の恩師です」

姑を看取り、本格的に句作の道に

俳句に目覚めた青春時代は、戦争の時代に重なる。大正13年生まれ。21歳で終戦を迎え、その2年後、ソ満国境に出兵し、無事帰還した武井博さんと結婚、二男一女を儲ける。以後、専業主婦として家事、子育てに追われる日々が続いた。本格的に句作の道に入るのは、30数年前、姑を看取り、日々の生活にゆとりができてからだった。

書道を学ぶため通い始めた書道塾の先生が俳句をたしなみ、句会にお供したことがきっかけだった。ここで初めて、俳句がどのように発表され、評価され、そして選句されるのかを知った。書を学んでいたこともあり、作品の筆耕を任された。

「俳句を発表して、選をしておしまいという句会だけだったら、私はこれだけ伸びられなかったと思います。句会が終わって、句を清書する間に、いろいろな作品を読み返します。そうすると、経験が浅くても、けっこう句の意味がわかってくるんです。俳句は、感覚のものですから。筆耕することでたくさん勉強させていただきました」

俳句を通して交流が広がる

ふだんの生活の中で感じ取ったものを、思いのままメモに書き留める。語句ができれば、上の句、下の句を読み合わせて、語呂がよく続くものを寄せ集めたり、一挙に一句できてしまうことも。去年の句と今年の句を繋ぎ合わせたらいい句ができてしまったり。そんな風にして、季節の移ろいや日々感じた思いを詠んだ。

「独りよがりの句を作っていたのでは、いつまでもたっても頂点に立てない」との思いから、俳句の専門誌や新聞、句会に積極的に投句した。批評を受けることで言葉の感覚を磨いた。全国の俳句仲間との交流も生まれた。

「『(俳句雑誌で)毎月あなたの作品を見ています』って、面識のない北海道の方からはがきをいただきました。一枚で足りないときは、2枚のはがきに批評を書いてくださいました。『今月は、この句が心にとまりました』と、巻き紙に書いて送ってくださる東京の方もいます。投句を通して顔を見たこともない友だちができました」

家族写真

今回上梓した句集には、50歳代から80歳代のときの作品が収められている。あとがきに自らの思いを綴っている。

「姑を見送った後、若い頃から熱望していた書道と俳句を学ことができたのも、亡き夫、子どもたちの理解があったればこそ。後年、脳梗塞で倒れた夫を見送った後も、書や俳句が心の支えでした。書道の合宿のたびごとに道具や用具を運んでくれたり、俳句の吟行の際の送迎等、子どもたち夫婦、孫たちの協力なくしてはできないことでした。このたび、米寿を機に、手元にある書作品とともに、長年の俳句作品をまとめて、充実した人生を送らせていただいたことへの感謝の気持ちを表したいと思いました」

書の師、柿沼翠流先生に「タイトルのネーミングがいい」とほめてもらえたことを嬉しそうに話す。

「俳句は字数が少ないため文字を選ばないと意味が通じません。だから、苦労することがあります。今回の句集『無疵の空』の“きず” という字もいっぱいあります。どの“きず”がいいかしらと思って。この“疵”は、意味が深いし、字画も奇麗だし、いい字なんですよ。 “傷”という字は何か 痛々しいのですが、“疵”から受ける感じは、なんとなく、ふっくらとしたようなところがありますよね」

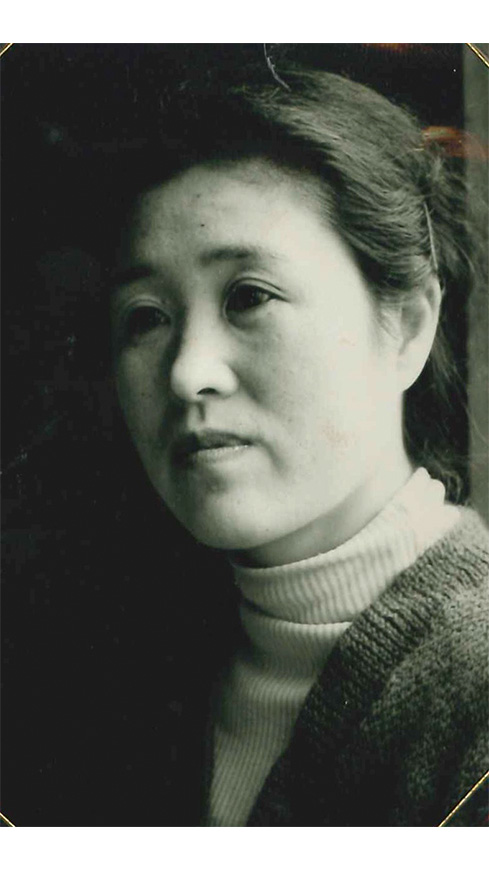

表紙の写真は長男の武井博美さん、裏表紙のポートレートは孫の彩乃さんが撮影した。写真の腕前は、亡き夫、博さん譲り。博さんは戦時中、ソ満国境に配属され、航空写真を撮影する任務に就いた。終戦で帰還し、宇都宮市で写真館を開いた。

「夫は戦争のことはあまり話しませんでした。引き揚げ船で日本に帰ってくる途中、随分、亡くなられた方がいたそうです。その生き残りですから。亡くなった戦友たちへの思い、苦労やら、痛みやら、いろいろあったんでしょうね」と博さんを思いやる。

博さんは、たくさんの家族写真を遺している。

「家族みんな旅行が好きでしたから、いろんなところへ行ったときの写真があります。年をとって夫婦だけで旅行するようになっても、主人はカメラだけ持って歩いていました」

俳句は作り続けていきたい

間もなく、91歳になるとは思えない言葉の豊かさ、記憶力の良さに驚かされる。同席した次男、貴志さんと昔の写真をながめながら、撮影された年や当時の子どもたちの年齢を驚くほど正確に言い当てる。

「声を出すのも運動のうちと思って、運動器具で自転車を漕ぐ動作をしながら本を読むんです。テレビを見ながら、登場人物の台詞を後追いしながら声を出す。動いている間に2つのことはやっています。80歳の時に脳の検査をしたら40歳代の脳だって言われました」と話す。

インタビューの最後に、これからの夢を尋ねた。

「俳句は作り続けていきたいとは思っています。でも、俳句は足で稼げと言うくらいですから、外に出られないと見解が狭くなって、いわゆる種がなくなってくるんです。ですから、俳句については今までとは違ったような作りになると思いますが、美味しいものを食べて、周りに迷惑をかけないようにして気楽に暮らしていきたいですね」

脳年齢は若いですから、あと50年―。ひ孫の話などをしながら、たけいきみこさんは穏やかな笑みを見せた。

『角川俳句』、新聞俳句欄等に投句した作品より

<石島崇男先生選>

大旦 無疵の空を賜わりぬ

一点の雲もない冬の晴れた青空、それを「神さま」からいただいた。そういう元日はめったに無い。その元日が今ある、その幸福感を、しみじみかみしめながら……

一生忘れない思い出になるに違いない。

<能村登四郎先生選>

出をさそう一管の冴え 薪能

出演をうながす笛の音、「サッ」と揚がるあげ幕、橋懸かりを渡る足元を、燃え盛るかがり火が照らす。幽玄の薪能。

<今瀬剛一先生選>

しだれ梅 深き祈りの マリア像

宇都宮市松ヶ峰教会正面玄関前に、戦火をくぐり抜けられたマリア様が、今も、深々と祈りを捧げておられる。

<水沼三郎先生選>

一花剪る 百のつるばらはずませて

「一花剪る」と、静かに書き出して、中七・下五へ急展開する躍動感がすばらしい。蔓ばらの本質をよくよく、見極めている。

<峯崎野人先生選>

夕闇のくちなしと息通わせて

季語のくちなしの花に焦点をしぼって、さりげなく詠まれている。「息通わせて」に、なにかロマンを感じる反面、たまらない侘しさが伝わって来る。

<倉橋羊村先生選>

桜しべ降るや 死角の多き町

死角の多き町という表現に納得する。なかなかこうは言えないところ。巧い句。

<榎本宏先生選>

城郭は漢の歴史 椎の花

こういわれて見ると、なるほどと思う。

女性の目から見れば、たわいのないことだが、男にとっては、権勢の象徴だった。それがため多くの人が命を落としている。季語の椎の花が、微妙に働いている。

<皆吉爽雨先生選>

下り簗 芥ばかりを捉えたる

簗も秋になって、かかる鮎もとぼしく、簀の上にのって来るものは塵芥ばかりである。「捉え」がいい。無用のものばかりに働いている簗、それが正に下り簗の趣きである。

<森 澄雄先生選>

秋澄むや 黒き潮目に利尻富士

利尻富士は、北海道利尻島の利尻山。円錐形の火山で美しい裾野が海岸線に迫り、利尻富士と呼ばれ、黒き潮に聳えている。

<福田甲子雄先生選>

秋愁 胸の底まで潮の藍

秋の朝、野寒布岬に立ち、利尻行の船を待っていると、潮の青さに胸の底まで藍色に染まったように思えて来る。

<金子兜太先生選>

乱れ敷く落葉のかさを見つつ病む

「乱れ敷く」が良い。「落葉のかさ」だけでは類型だが、これで脱している。

<浄法寺浩之先生選>

待針の紫が好き一葉忌

十一月二十二日樋口一葉の忌日。父・兄の死後、縫物の賃仕事等、様々の苦労をしながら「たけくらべ」「にごりえ」等、名作を残したが、二十四才で他界。東京芸大所蔵の、鏑木清方筆に裁縫する一葉像があり、作者の好きな紫と似合っている。

<たけいきみこ自選句>

旅人のわれにも会釈 萩の道

杉山の秘めし暗さに烏瓜

万緑や 山に冠せしおの子の名

夜神楽や 杜は神代の闇をもつ

広小路行く咄家のふところ手

園丁に眠き午後来るさるすべり

白ゆりの首がっくりと暮れにけり

ばら白き闇を跳梁 鎌鼬

嬰ほどの寝釈迦の山も眠りけり

山眠る 吐息のような雲浮かべ

武井きみこさん

句集『無疵の空』

女学校時代の武井さん(後列左端)

結婚前の娘時代の武井さん(左)

38歳の頃の武井さん

武井さんの結婚記念写真

夫と3人のこどもたちと。長女の七五三のお祝いで

書の受賞式に孫娘と出席。武井さんの作品の前で

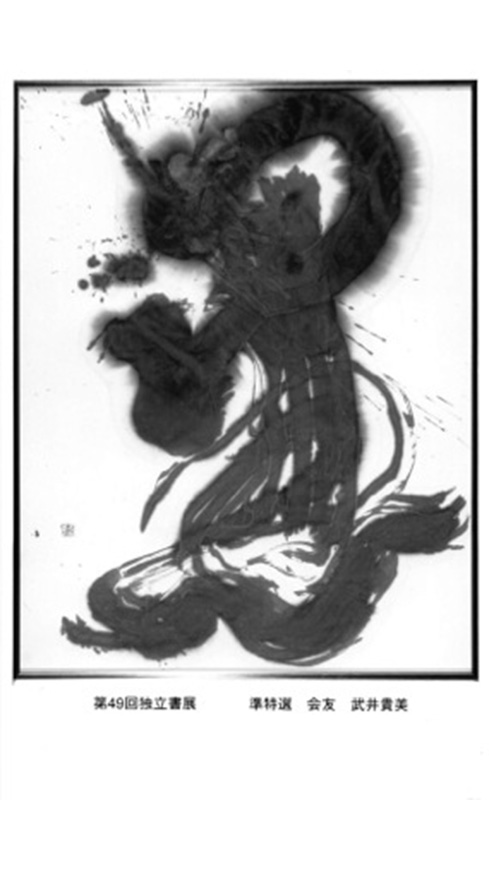

作品「愚」

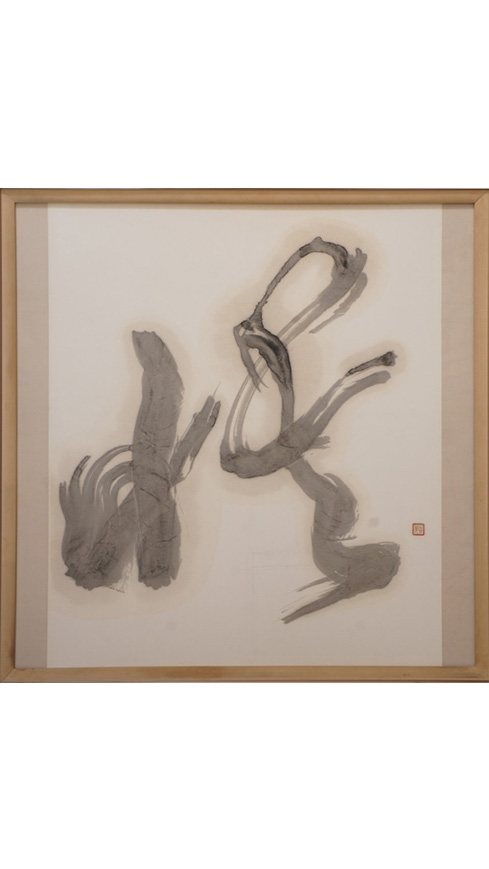

作品「悟」

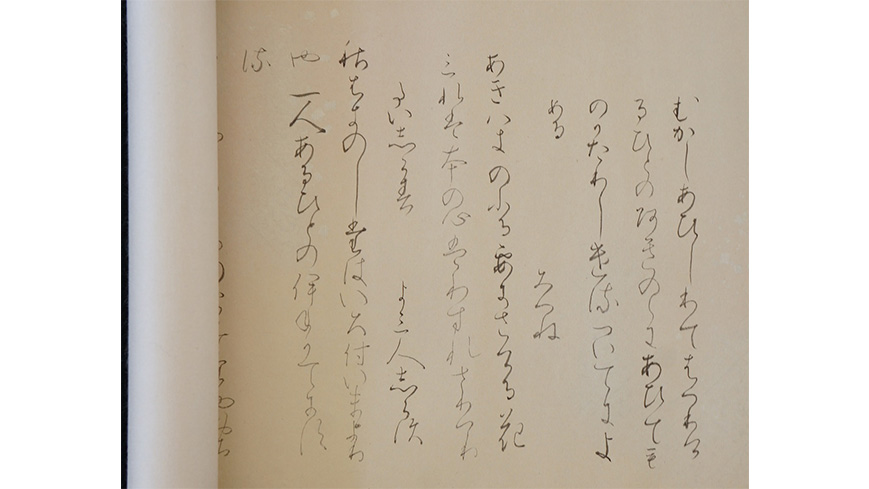

新古今和歌集(部分)

武井貴志さん(きみこさんの次男)と昔の写真を懐かしむ

著書を手に受賞の記念の盾を前に