箕作りの伝統を守っていきたい

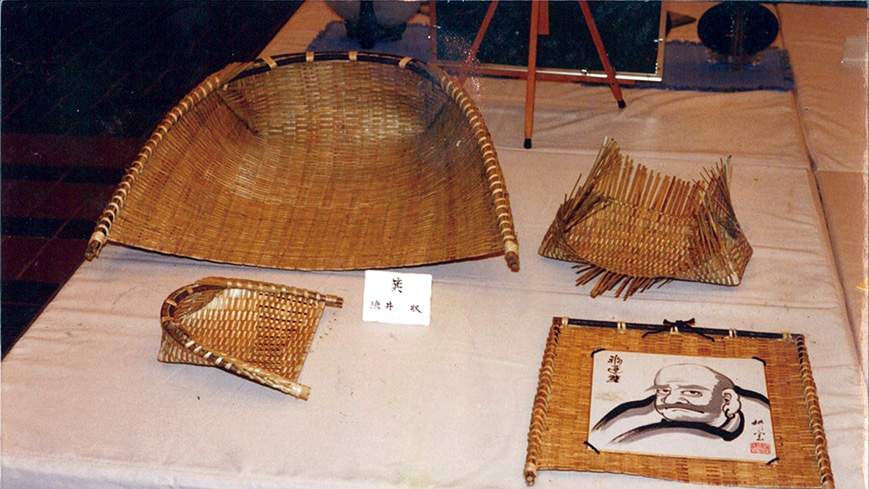

私が作る箕は通称、藤箕と呼ばれるもので主な材料は篠竹、藤つる、ヨツドミ、桜の皮などです。それらの材料は雑木山自生しますが、取る時期があり、その時期を逸してしまうと良い作品が作れません。

その自然の材料を確保するのが一苦労です。箕作りの工程は取ってきた篠竹をナタで細く割り、内側の肉を削る、藤つるは手で大まかに裂き小刀で内側の皮を取り除く、そしてこの篠竹を経糸(たていと)状に通し藤の皮を緯糸(よこいと)状に、打ち付け棒を用いて編み込んでいく作業です。

箕作り職人は、今では県内で私一人となりました。全国でも数人となり各地より注文が入りそれなりに忙しく、一日何枚も出来ないので対応に苦慮しています。

一時は箕作りを止めようと思った時期もありましたが、続けていて良かったと強く感じています。

後継者がいないので淋しいですが、少しでも長く体の続く限り、箕作りの伝統を守っていきたいと思っています。

(文:渋井 収/下野手仕事会40周年記念誌『下野手仕事会四十年之軌跡』P48-49より)