烏山と沖縄

秋の那須烏山市(栃木県)を訪ねた。陶芸家「瀧田項一」の取材のために、案内を同市烏山和紙会館の福田弘平館長(那須烏山市観光協会長、元烏山町・町長)にお願いした。来日中の日系ポーランド人でワルシャワ在住のHayato KITABATAKE(北畠隼人)さんも約10年ぶりという日本の里山の風景を楽しみつつ同行した。

瀧田邸は清流那珂川を前にした丘の斜面の広い敷地にあり、日本の四季折々の自然と調和させたと思われる風情のある邸宅であった。通された部屋は国内外の貴重な置物が美しく並べられていて美術館のようであった。

「講演のために沖縄に行っていましたが昨日戻ったばかりです。行くたびに様子が変わっていますね。首里城が復元されましたが、そのふもとに県立沖縄芸術大学ができました。開学したときから陶芸を教えに行っていました」

1986年、同大学教授として就任してから約10年間、月の3分の1を沖縄で、残りを故郷の那須烏山市で制作活動を続けていたという。退官して約16年、今も沖縄の土と人を思うひたむきな想いが言葉の端々から感じられた。

27年、那須郡烏山町(現、那須烏山市)に生まれた。姉3人の長男であり絵を描くのが好きな少年だった。

「私の家が福田弘平さんの家(烏山和紙の製造問屋)の前だったから、毎日のように遊びに行っていた。蔵にコウゾ(和紙の原料)が山積みになっていて、その中でずいぶん遊んだね。コウゾの匂いは忘れられない。生まれ育ちが紙問屋の向かいと隣(その頃は紙問屋があった)、紙とは子どもの頃からの縁です。私の中にもの造りの素地が根底にあったと思う。学問よりものを造るのが好きだった。子どもの頃、近隣の益子町の親戚に食事に招かれたとき、自分たちが使っている飯茶碗と違う益子焼きの器でいただいた。まるで別世界ようで、興味深く引かれました。その頃は『陶芸』なんて言葉はなかったし、後に焼き物の世界に入るとは思わなかったですね」

陶芸に目覚めたのは中学生の頃、2年生のときに「濱田庄司」の存在を知ったいう。学生時代に初めて濱田氏を訪ねたときに、「お前は烏山出身か、烏山は、ななかなか良い紙を作っているんだ。あれは大切なもんだよ」と言われ、和紙についていろいろと話したというエピソードがある。

46年、富本憲吉の紹介で濱田に入門する。「13人の大家族だからお前を入れるわけに行かない。外に宿を取ってくれるなら明日から来ても良いと。戦後のどさくさで貧しいながらも毎日烏山から益子に通った。木炭バスの時代で冬はなかなかエンジンかからないし、坂は登れなくて降りてバスをよく押しました。3年間いましたが、どうってことない仕事をしていても楽しかった、充実していましたね」

陶芸家・瀧田項一

福田弘平氏と語る

「ようこそ、ポーランドから」

磁器の道へ

益子での3年の修行を終えたとき心の葛藤があった。「独立するときに、家が烏山だから益子は近距離で良かったが、あそこには濱田庄司大先生がいて、どんなに私どもがあがいたって濱田の先には出られない。益子の足元から出る素材では濱田がすべてやり尽くしている。あれ以上やろうとしたらへんてこなものしかできないと思いました。良いとはいえない素材を使ってあれだけの物を造れる濱田は本当に素晴らしい」。その思いが陶器から磁器へ移るきっかけになった。

「学生時代に富本のところで磁器をやっていた。あんなに素晴らしい素材はないと思った。それなのに作家としてはなかなか世に出てこないのです。土ものですと窯の中で焼き過ぎてしまっても焼き足りなくても、それなりに味っぽいものが出てくるが、磁器はごまかしがきかなくて逃げ道がない。作家としては非常に不利な世界です。日本の陶磁器の中では、磁器は朝鮮の人たちから日本に入ってきて、有田であれだけのものを造って海外に輸出しヨーロッパにずいぶん受け入れられてきました。とにかく硬くて白い器がどれほど普及したことか、大変なことです。そういう大切な世界を目指したのですが、若気の至りで大変な世界に入っちゃったなと思いました」

郷里烏山から、地域の言葉や文化になじみやすい東北の磁器の窯を探すと、会津に工場があった。「雪国というのはロマンチックでしょ。あこがれてね。濱田のところに会津から見学者が来て、『誰も使っていない登り窯があるからどうだ。温泉宿をやっているからお前さん一人くらいどこでも泊まれる。いっぺん出て来い』と言われて、渡りに船だった。早速飛んでいくと仕事場もあるし一角に四畳半の座敷もある。朝から温泉入れるし、最高の場所だった。でも雪がすごくて作ったものが凍るんですね。それで本郷に引っ越しましたが、当時は手探りでした」

52年に会津本郷町(現会津美里町)に転居して磁器の制作活動を続けた。55年、会津若松市出身の蓉子夫人と結婚、翌年長男史宇さんが誕生し、57年には会津若松市に転居して窯を築いた。

パキスタン(現バングラディッシュ)へ、そして故郷烏山に

59年、アメリカの財団がパキスタン芸術大学に陶芸科を創設するために、濱田庄司に講師の要請をした。その頃、アメリカは盛んに各大学に陶芸科を創設していた。濱田は戦後、渡米してアメリカの陶芸に対する熱心さを知っていた。講師の人選に当たって柳 宗悦と濱田が島岡達三と船木健児と瀧田の3人を候補としていた。

「条件としては英語ができること。3人の中で、瀧田は砂漠の中にひとりでおいても無事に帰ってくるだろうと、ただそれだけですよ。それで行けって。かねがね日本を脱出してみたい、日本を外から見てみたいと思っていましたから承知しました。若さですよ。パキスタンに行ったら良いものばかりで驚きました。日本が無くしてしまった世界。嬉しくてね。お給料(アメリカ財団法人から)もずいぶんいただきました。パキスタンは回教ですから毎週金曜日が休みで下町のバザールによく行きました。その頃はめずらしくて、欲しいものばっかりでした。それぞれの土地で造るものは違います。初めに行ったのは西パキスタンのラホール市、パキスタンの中央の古い都の跡です。当時、日本人が一人もいない。それはある意味でよかったと思います」

32歳から35歳の3年間、家族とともに東パキスタン(現バングラディッシュ)ダッカに在住。61年、皇太子ご夫妻(現天皇、皇后)をダッカに迎えて東パキスタンの陶芸を説明したことがある。

「皇太子ご夫妻がお出でになられたとき、東パキスタンの在留邦人会の副会長をしていまして非公式パーティーでお話をさせていただきました。邦人会のほとんどの方が商社関係で、『職業は?』と尋ねられても答えがみんな一緒なんですね。私が大学で陶芸を教えていることを話しますと、『ここの焼き物はどういうのですか?』と尋ねられて、『とても面白いです。ですから教えるより教わる方が多いと思います』と答えた記憶があります」

62年10月に、東パキスタンで長女さりなさんが誕生。12月に帰国し会津にて作陶を開始した。そして、84年に故郷の栃木県那須烏山市に帰ってきた。その生まれ育った故郷から、98年に栃木県文化功労者受賞、2012年には「国を代表する陶芸家の一人として市民の栄誉となる顕著な功績を修め、市の名声を高めた」として市民栄誉賞を受賞した。

「近々、久しぶりに長女とバングラディシュに行きます。50年ぶりですね。あの頃はまだ西パキスタンと東パキスタンに分かれていてその両方に行きました。ダッカ大学に陶芸科を創設してから今年で50年の節目です。創設50周年の式典に招かれて、大学から名誉学位をいただきます」

これからの陶芸人生の道を問うと「古いものと今と、今の仕事を結んだ線の先がどう行くのか改めて見直せます。二つの線を結んだ先に向かって行こうかな」と。

陶芸家「瀧田項一」85歳。その生き生きとした顔は、好奇心あふれる少年のような瞳が輝いていた。

瀧田邸の前で

瀧田氏の話を聞く

瀧田ご夫妻と共に

作品の前で

作品の数々

ギャラリー筍心堂の展示案内

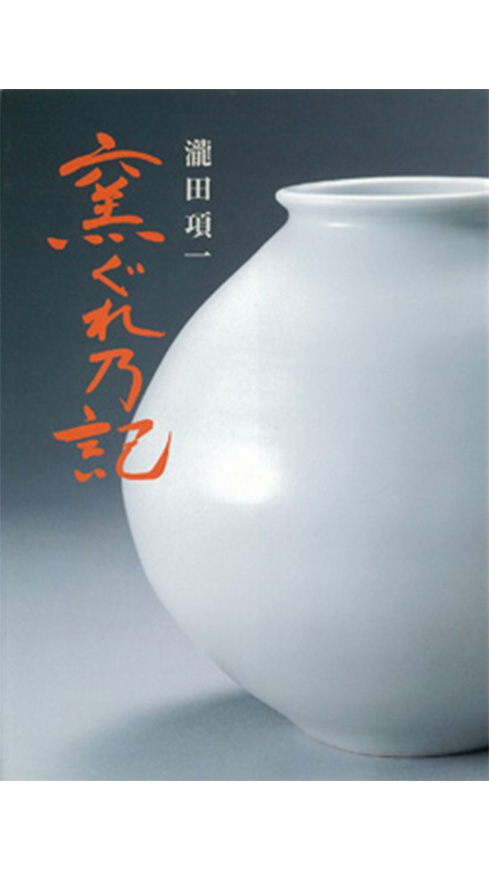

著書『窯ぐれ乃記』2007年/里文出版(定価 本体2,500円+税)