原因不明の足の痛み

「生まれ育ったところは、粟野町(現栃木県鹿沼市)ですが、その町の中でも山の中です。自然だけはたっぷりあるというところでした。子どもの頃は、毎日当たり前のように、山や川で真っ黒に日焼けして遊んでいましたね」作家、水樹涼子になぜ小説家を志したのかと訊ねると、幼いころの遠い記憶を探るように語りはじめた。

「綺麗な川にしか棲んでいない魚、カジカを素手でとったり、山の中に入っては大きな木を家に見立てて遊んだり、自然のなかが楽しくて楽しくて、いわば野生の子だったんです」

元気に飛び回って自然に親しんでいた少女時代。しかし、自然を楽しみ夢中で遊んだ日々から一転。「10歳くらいの頃、突然、心臓に異変を感じり、小さなケガが続いたりして、外遊びができなくなってしまった。決定的なことは、中学に入学したばかりのときに、急に歩けなくなってしまったこと、正座すらもできなくなってしまったのです」

両親に連れられて病院から病院へと。しかし、当時の医療では原因不明で治療方法がみつからなかった。ひどい足の痛みに耐える生活が続いた。「医療の限界から霊媒師のところにも……」と、当時のつらい日々を思いめぐらす。野山を駆けてのびのびと遊んでいた頃と大きく変わってしまった日常。体育の授業や運動会も見学、運動部には入部できず、思春期のエネルギーにあふれ自由に動き回る同級生たちを遠く眺めるだけの学校生活。やがて自ら内へと追い込む。

「居場所がなくなってしまったんですね。それで学校の図書室に通うようになったんです。手当たり次第に本を読み、詩作し、物語を空想しては創作するようになりました」。もともと空想することが親しんだ習慣になっていたという。「田舎で育ったせい」とおかしそうに笑う。「近所に書店がなかったので、親戚が送ってくれた本を読んでは、読み終えると続きを空想して次第に夢の世界に誘われました。空想は眠りにつくときの習慣となっていましたから」。本が手に入りにくい地域での文学少女の夢の広がりが創作への一歩であった。

作家・水樹涼子

作家への道を模索

「高校に入学してからも文芸部と音楽部に入部してバイオリンを始めたんですよ。そしたら今度は左手が腱鞘炎になってしまいバイオリンもついに諦めざるを得なくなって、あれもできない、これもできないという鬱々した気持ちが、書くことに向いたのだと思います」

しかし、小説を書く人は劇的な人生を歩んでいなければいけない、そうでなければ書くことなどできないのではないかと、長い間思いこんでいたと明かす。

「劇的な人生とはいえない私が書く意味も価値もないのではないか。いつもコンプレックスと戦いながら、本当の自分を隠して劇的なるものにしたいと思いながら書いていたので、本当に屈折してたんですね」

今年、35年ぶりに高校の同窓会があった。友人は「水樹涼子」のペンネームは知らなかった。作家「水樹涼子」と知って同級生は一様に驚いたという。

「皆さんは、あの頃の私のイメージで、結婚もしない、子供も産まない、家庭は省みないで、物書きに没頭するタイプだろうと思っていたというんです。『初心を貫徹したのね』と言われたんですが、それは違うと思いました。高校のあの頃は決して物書きになりたいとか、なれるとか思っていたわけじゃないんです。とにかく鬱屈したものを吐き出したい、本当の自分じゃない自分になりたいと思っていたにすぎません」

作品は文芸部の文集で発表していた。栃木県の高校生の作品集の冊子にも入選して掲載されてたこともある。だからある程度は書いて発表するということでは満たされていたと話す。

大学(東京女子大学文理学部)は日本文学科を専攻。大学で古典の研究などをしているよりはひたすら「書きたかった」と振り返る。作家としての道を意識して大学に通っていた。「自分で書いた作品を先生を捕まえて無理やり読んでもらったりしていました。書きたかったし、作家としての道を模索しはじめたという感じでした」

しかし、当時世間でいうところの結婚適齢期といわれる20代半ばに、悩みながらも結婚する道を選んだ。

美しい自然の中で

妻として、母として、作家として

結婚後2人の娘に恵まれ、悩みながらも仕事よりも育児を優先する生活を選び、子育てに専念。妻として母として充実した日々を過ごす。

「仕事で大成するより、まず、母としての役目を果たしたい。そうすることで人間的にも成長したい、そのほうが永い人生においてよほど大切なことではないかと思えたのです。自分の中の内なる声に無心に耳を傾けた結果です。それが私にふさわしい生き方と思ったからです」

次女が幼稚園に入ると、わずかな時間を執筆活動にあてることにした。妻として、母として、そして作家としての思いは同じ心の内にあった。やがて、娘たちが成長してくると執筆活動も増やし、作家としての道を歩んでいた。

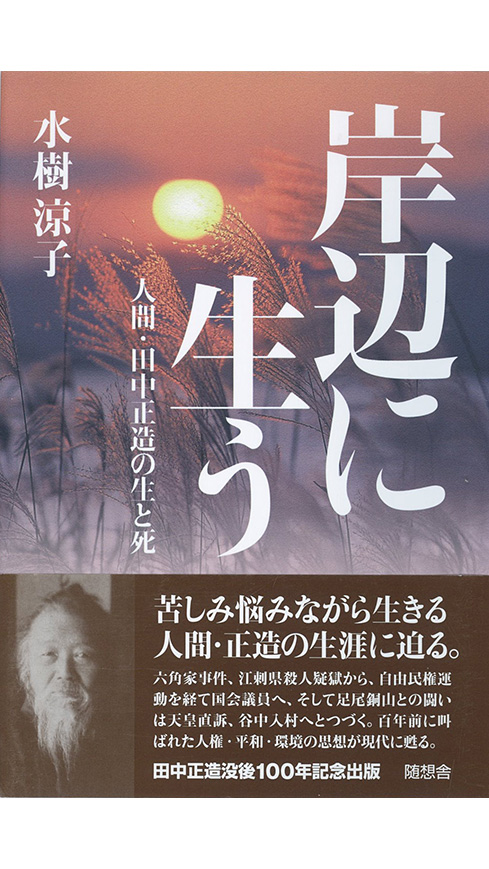

2010年、「田中正造没後百年」に関わる仕事の依頼を受ける。「仕事の依頼を受けて丸3年、膨大な資料の読み込みから始まり、大勢の関係者や現地取材をへて小説を書き、マンガの原作を書き、演劇の台本を書き、その合間に20以上の講演を依頼されました」

100年以上前に生きた『田中正造』の関係者への聞き取りや取材は、事実の検証をするのは難しく、執筆は困難を極めた。

「無我夢中でやり遂げた仕事でした。いつかは向き合わなければいけない人だと思っていました。今回の仕事を通して、その只中にいる時よりも終わってからのほうが、むしろ大変だということに気がつきました。文献の読み込みも現地取材も多くの研究者や関係者の方と会って話をきくということも、もちろん大変だったのですが目的は一つです。一人でも多くの方に『田中正造』という人がやったこと、やろうとしたことを伝えるという目的がはっきりしていました。つまり走り出した列車に飛び乗って進行方向に向かって私自身も車内を全速力で走っているって感じでした。自分の力、自分の速さで走るよりもさらに列車の速さで、ずっと突っ走ることができました。そういう意味で今から思えば自分の能力以上のことができた。でもその代りその列車を降りた後、地面を自分の足で歩こうと思っても、ずっと走ってきた感覚が残っていて、ちゃんと歩けないのです」

ひとつの仕事をやりとげた後の喪失感か……。凄みのある言葉であった。命を燃やすような内なるエネルギーでひとつの作品が世に送り出された。

『岸辺に生う 人間・田中正造の生と死』

足尾シンポジウムで講演する

渡良瀬遊水地への取材で

講演会後のサイン会で

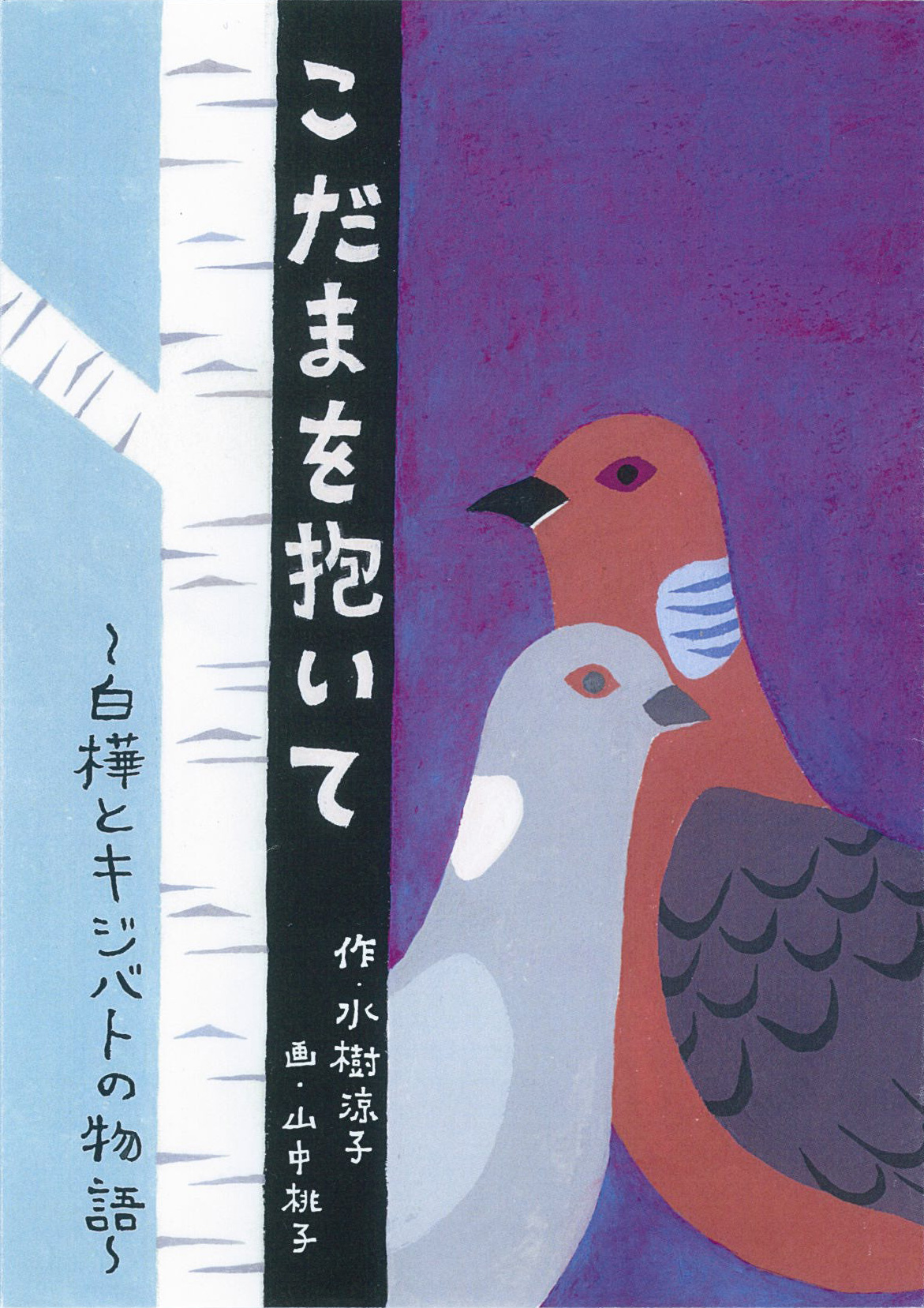

『こだまを抱いて~白樺とキジバトの物語~』を執筆

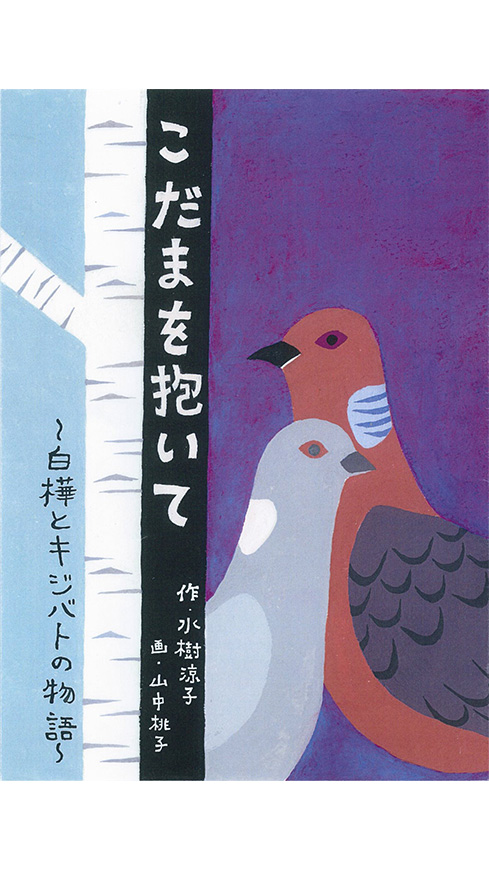

今年3月1日に発行される水樹涼子作の児童書『こだまを抱いて~白樺とキジバトの物語~』(作・水樹涼子/画・山中桃子)は、『田中正造』のさまざまな執筆や講演、イベントが幕を閉じた後完成させた。

「この物語は私の家の庭で起きた出来事です。ノンフィクションに近いといった方がよいかもしれません。日々の暮らしを見つめてきた記録です」。子育てに心を砕く「母として」の思いを、試練の中で子育てをするキジバトと白樺の木が織り成すファンタジックな作品として書き上げた。

「書きはじめた頃はキジバトの『子育て』が絶望的な情況でしたが、物語にする以上は、絶望したままお話を閉じたくないと思いました。『現実が悲惨であればあるほど、物語には希望を。現実が醜ければ醜いほど、美しい虚構が必要になる』というのが、私にとっての創作の動機でもあります」

画を山中桃子(作家・立松和平長女)に託した。やはり2人の息子の子育ての真っ最中でありながら画家・作家として活躍している山中と、互いに共感しながら完成に向けていった。

「『勝道上人』も『田中正造』も依頼されて、手がけることになったテーマですが、出会えて本当に幸運だったと思える仕事となりました。私の夢はお金も名誉も二の次にして、この仕事に生涯をかける、ときっぱりと口にできるようなテーマに出会うことです。名誉や地位に執着しないで、自分の両手を空っぽにしておかないと、天から降ってくるものを受け止めることはできないと信じるからです」

水樹涼子、妻・母・作家

『こだまを抱いて~白樺とキジバトの物語~』