ギャラリーのアプローチには不思議な光を放つ作品が並ぶ。やわらかい和紙に包まれたような行灯、溶けてしまいそうな雲。大理石で刻んだようなピラミッド。プルンとしたおいしそうなゼリーのような……。これはいったいなんだ?

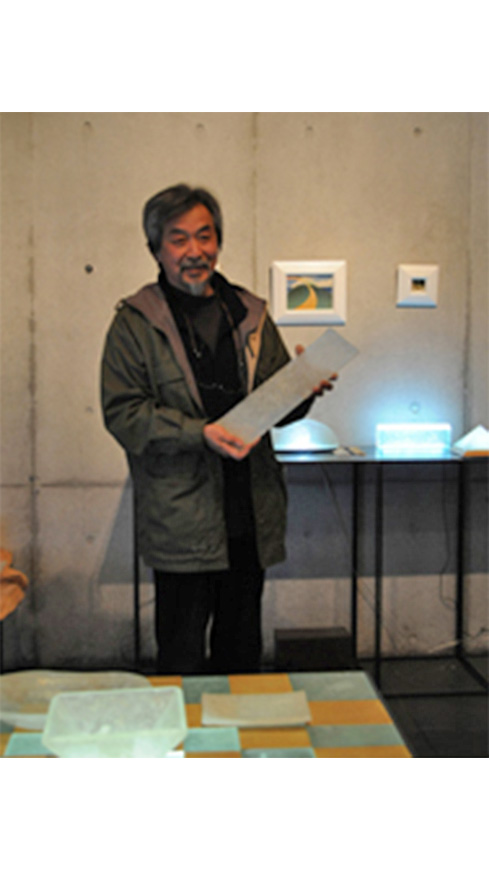

「ビンガラス、板ガラス、ブラウン管、自動車のフロントガラス、いろいろと再生している中に蛍光灯があった。美しかった。玉(ぎょく)のような、和紙のような、大理石のような風合いは衝撃だった。それまでの人生を変えるぐらいの素材に出合い、アートに十分なりうると思った」。芸術家「藤原郁三」は語りはじめた。

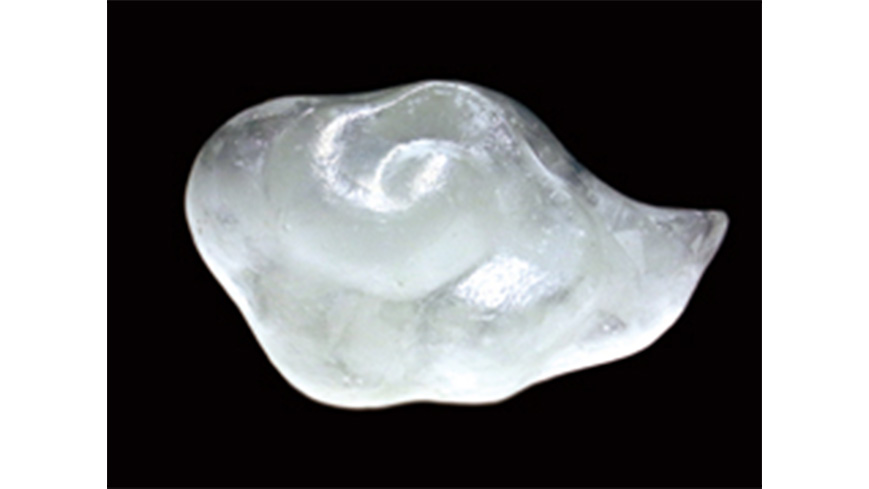

蛍硝子を手に。藤原氏

美しく再生する

藤原陶房を訪ねギャラリーで初めて触れたその素材の作品は、「ものづくり日本大賞」(2012年第4回)優秀賞に選ばれたエコガラスアートであった。ガラスの再生は、すでに約15年前から筑波大学と共同研究をしていた。「ガラスリサイクルで一番遅れているのが蛍光灯だった。皮肉にも厄介なものが一番美しい」

今まではガラスを再生するのに元のガラスに戻そうとして1300℃で溶かしていた。だから蛍光管だった痕跡は全く残らなかったが、藤原氏は発想の転換をした。

「ガラスは一度溶けると800℃位の低温でも溶けるようになるんです。温度が低いからエネルギーは5分の1の省エネです。低い温度で溶かすからガラスの特性が残り(蛍光管の水銀のみを除去)、蛍光管ならではの美しさがでるのです。リサイクルから逸脱はしてないけれど寄り道ですね。世の中の役に立っているのに、陽の目を見ないで捨てられる蛍光管。輝く華やかな役割から普通の硝子にリサイクルするというわけです」

2007年に栃木県庁が新築されたが「(新県庁の)陶壁の仕事をしているとき設計事務所責任者の方に見せたらこのガラスアートに惚れこんでくれました。大理石とかガラスでやるところを全部エコガラスアートに置き換えてくれたんです」

リサイクルはダーディーなイメージがある。廃棄物だからこそ「元のものよりも、美しく再生するのが一番大切なキーワード。元のものよりコストがかかる分汚かったら誰も使わない」

2001年 のざわ特別支援学校

2007年 栃木県庁「行灯」点灯

2007年 栃木県庁パーテーション

日本文化の中に根ざす

「しかし、アートにコストは関係ない。美しければ一枚の絵画に何億円も出すのが人間です。美しく再生することでコスト的なリスクをクリアできると思う。そこにアーティストの役割があるし、循環型社会とは無縁ではいられない。アーティストは無駄を創る人種ですから、リサイクルに関わることは大きな力となります」

藤原氏は約40年にわたって、陶芸作家として陶壁を中心に仕事をしてきた。数多くの公共の建築物の壁に藤原氏の作品を見ることができる。

「今までの陶壁の技術が無駄にならない。低温焼成によるエコガラスは粘性があるから張り合わせの型でも流れ出さない。陶板で作れるものはガラスでも作れるんです。40年やってきた焼物の技術を生かせる。そして、焼物の技術がないとできないことです。下駄屋が下駄の技術を生かして靴屋をやってるようなものです。連続性があるんです。土とガラスは親戚、相性がいい」

再生したエコガラスを『蛍硝子』として商標登録した。蛍はきれいな自然環境でしか生きることができない。「美しい環境を守るというメッセージを込めています」。漢字にしたのは和紙のような日本的なイメージから。「日本文化の中に根ざしたものという思いを含めて漢字で命名しました」

そして、いよいよ2012年5月、東京スカイツリー栃木県アンテナショップのインテリアに用いられた『蛍硝子』が、全国から集まる人々に披露される。

芸術家「藤原郁三」からそっと手渡された雲のオブジェ。冷たいガラスの塊を握り締めるとなぜが優しい手触りが残る。それは美しく斬新な環境芸術に出合った感触でもあった。

2010年 音羽キッチン Otowa KITCHIN

蛍硝子「雲」

(次号につづく)

取材陣は藤原氏が日本画科(東京藝術大学美術学部)出身であることを知り意外であった。氏がここに至るまでの数十年間にわたる芸術との関わりの人生を、少しでも多く見ていきたいと思い、2回のシリーズとして掲載することにした。