「源氏絵」と聞いて日本人がまず思い浮かべるのは、平安時代の小説『源氏物語』を絵画化した雅な絵巻かもしれません。

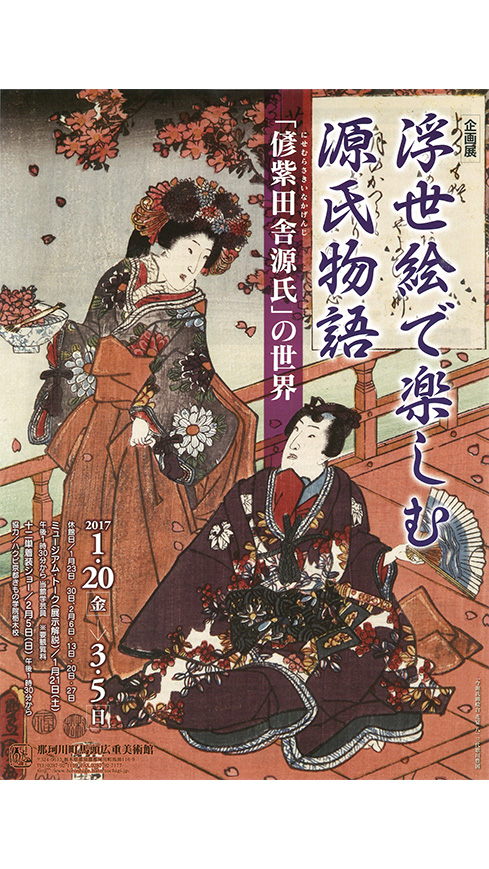

しかし、江戸時代後期に庶民の間で流行した「源氏絵」は、合巻『偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)』(柳亭種彦作・歌川国貞(三代豊国)画)の場面や、その主人公、足利光氏を描いた浮世絵でした。

『偐紫田舎源氏』は、『源氏物語』を室町時代に置き替え、光氏の好色遍歴にお家騒動を絡めた物語です。文政12年(1829)に初編が刊行されるとたちまちベストセラーになり、次々と続編が作られていきました。その人気を受けて物語の登場人物が錦絵にも描かれるようになったのです。

『偐紫田舎源氏』は、時の将軍徳川家斉の大奥生活を描いているのではという噂のためか、あるいは豪華すぎる本の故か、天保の改革の折に物語の結末を見ることなく絶版の処分を受けます。しかし、幕府の統制にもかかわらず足利光氏の人気は衰えることを知らず、「源氏絵」はその後も多くの浮世絵師たちによって描かれ続けていきました。

現在も数多くの「源氏絵」が残存していますが、この分野の調査は進んでいるとは言い難く、「源氏絵」が展覧会で取り上げられることはこれまでほとんどありませんでした。

本展では、『偐紫田舎源氏』の挿絵を担当した三代歌川豊国の代表的な「源氏絵」シリーズである「今源氏錦絵合」を中心に、さまざまな「源氏絵」をご紹介します。紫式部の書いた『源氏物語』を江戸時代にタイムスリップさせたストーリーを味わいつつ、当時の若者に影響を与えた光氏の髪型や洒落た装いにも注目して「源氏絵」の世界をお楽しみ下さい。

企画展【浮世絵で楽しむ源氏物語】-「偐紫田舎源氏」の世界-

今源氏錦絵合 花宴 八 三代目歌川豊国

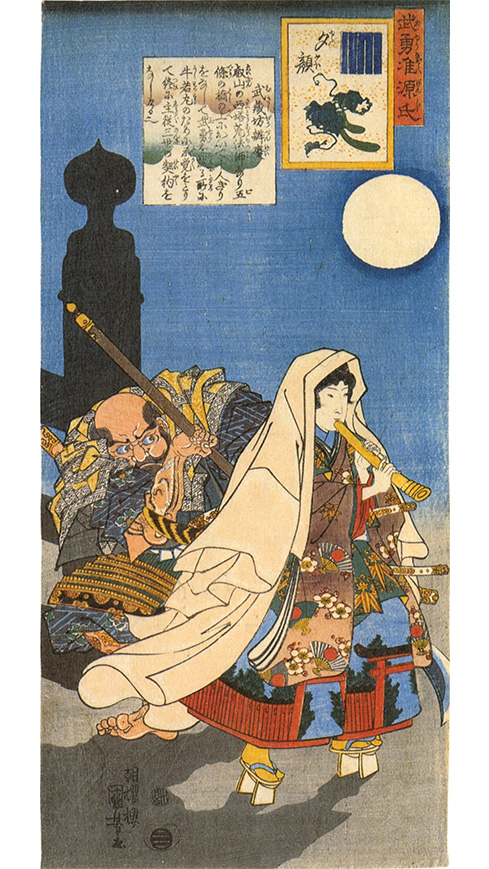

武勇准源氏 夕顔 武蔵坊弁慶 歌川国芳

水のながめ 三代目歌川豊国

那珂川町馬頭広重美術館 主任学芸員 長井 裕子