和紙を粘土状に盛り上げる。針で和紙を引っかく。紙糸を織り上げた紙布やこより、あるいは蚕繭を埋め込む。1300年の歴史を誇る烏山和紙。故郷の伝統的な素材で現代アートを思わせる先鋭的な作品を生み出す和紙工芸作家、黒羽敏夫氏。「和紙の可能性をどこまで引き出せるか」が創作テーマだ。この4月、30年近い創作活動の集大成となる個展を開く。那須烏山市のアトリエを訪ねた。

黒羽敏夫さん

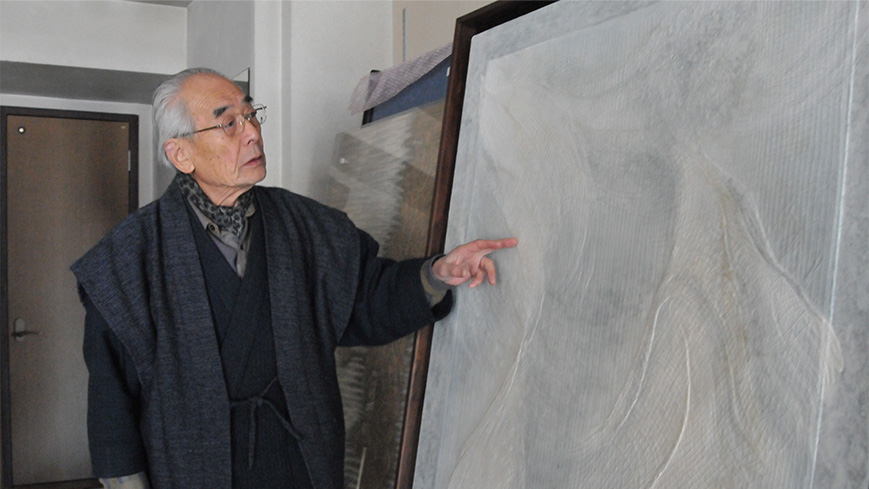

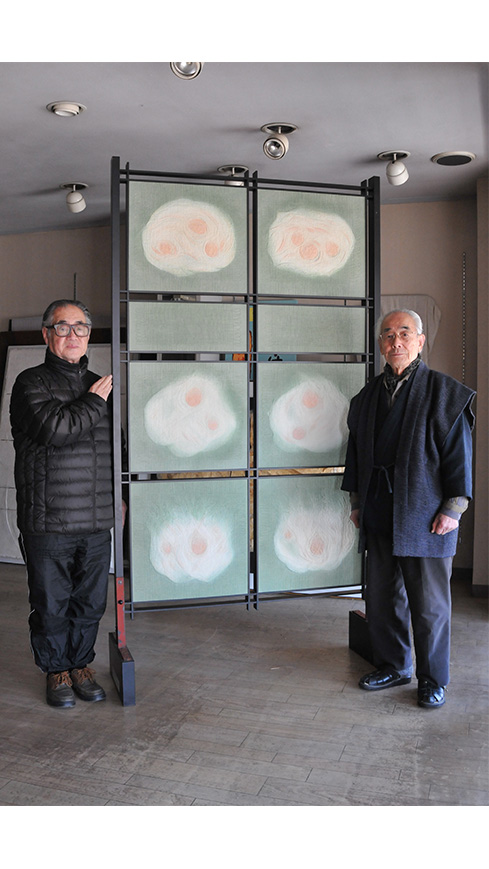

故福田弘平さんと(2013年1月19日午前)

アートが和紙の里を刺激する

「和紙の持つ柔らかさ、温かさ、特に楮(こうぞ)の持つ繊維の美しさに心ひかれ、創作活動の場として和紙工芸の道を選んだ」

美術教師を務めながら、二紀会に所属し油絵を描いていた黒羽氏に和紙工芸を勧めたのが教え子でもある福田弘平さん(烏山和紙会館館長)だった。教職を定年退職、第二の人生の仕事として和紙工芸の道を選択した。

和紙工芸を始めて間もないころのエピソード。栃木県芸術祭美術展に出品するため受付に作品を持参すると、「あなたのは日本画でしょう」と言われ、日本画の受付へ。「どうやって描いたんですか」と問われ、「描いたんではなく、針で引っ掛けた」と説明しても、分かってもらえない。「これは、工芸ですね」と言われ、最終的に「工芸」の部門で受け付けてもらえたという。

この作品は、準芸術祭を受賞した。2年後には、芸術祭賞を受賞している。

1991年、初めての個展開催の際、福田弘平さんは「黒羽敏夫先生の個展によせて」と題した一文を記している。

『烏山小学校長を最後に長年の教職生活を離れ、以前から研鑽を積まれておられた油絵や日本画のテクニックを活かし、まったく新しい“漉き絵”という技法を創案され、まさに和紙工芸の分野に一点の光明を灯していただいた』

漉き絵の技法は、和紙の原料である楮(精製したもの)を着色し、和紙を漉く工程の段階で絵にする手法で制作される。

子どものころから絵を描いたり、工作するのが好きだったという。「いろんな先生にお会いして、いろんなことを学んだ。そういうなかで、福田弘平さんに出会った。烏山に唯一残る和紙づくりの伝統を守ってきた。たいしたもんです。何とか、微力ながら応援したい。伝統をなくしちゃいけない。その人が持っている力で何らかのかたちで伝統を受け継いでいく。そうあってほしいと思うんです」

黒羽氏は、和紙工芸作家として烏山和紙の伝統を受け継いできた。集大成となる個展は、4月27日から29日まで宇都宮市の栃木県総合文化センターで開催される。

アトリエを案内していただい福田弘平さんは、黒羽氏から依頼されていた「個展によせて」の一文について、「『アートが和紙の里を刺激してくれる』そんなテーマで書こうと思っているんです」と話していた。この日の夜、福田弘平さんは亡くなられた。

作品の説明をする黒羽さん

作品の前で故福田弘平さんと

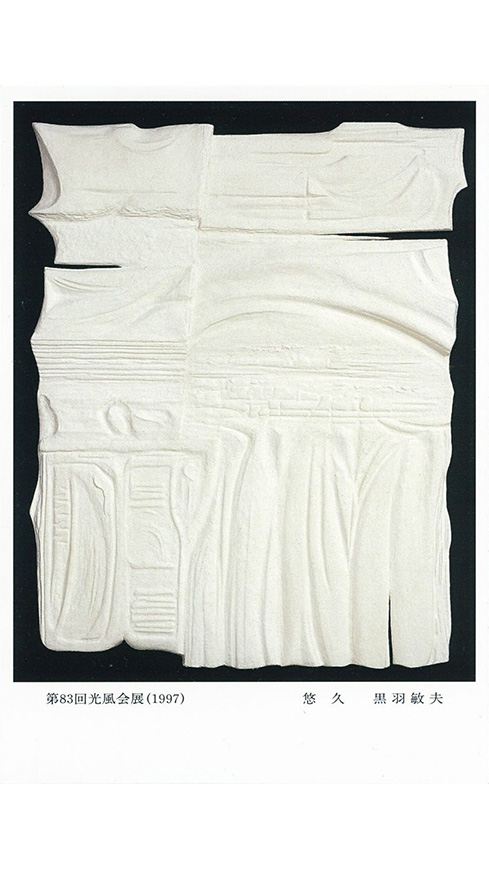

第83回光風会展(1997)「悠久」

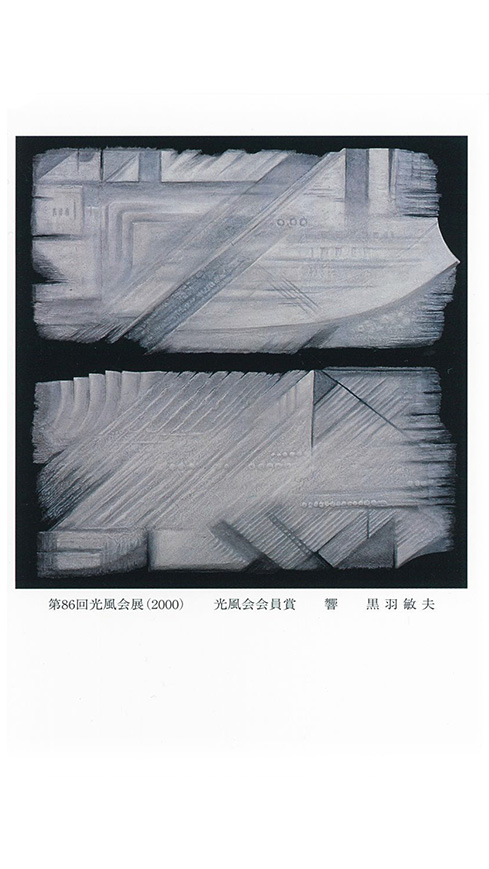

第86回光風会展(2000)光風会会員賞「響」

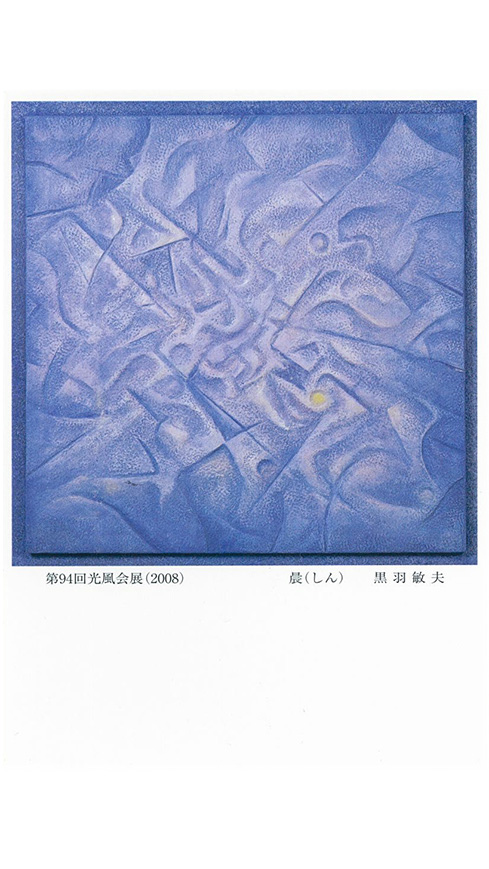

第94回光風会展(2008)「晨(しん)」