栃木県の北東部にある那珂川町は、関東の四万十川と謳われその名を町名に冠した清流那珂川が町の中央を流れ、緑豊かな山々と清らかな水に抱かれた町である。

町役場の前には、山々と竹林を背景にあたかも墨絵から抜け出たような建物が広がる。「那珂川町馬頭広重美術館」(2000年開館)である。設計者は隈研吾氏。「歌川広重が木版画の中に作り上げた独特の空間構成を建築化しようと考えた」と隈研吾建築都市設計事務所のホームページで紹介されている。

美術館の主任学芸員長井裕子さんは「壁は隣接する那須烏山市で作られた烏山和紙、床は県北で採れる白河石、天井、屋根を覆っている杉は県北の八溝山系で採れる八溝杉を使っています。地域に密着した形でつくられたということで那珂川町だけではなくて、一帯の地域の方たちの関心は高いと思います」と話す。設計事務所のホームページは「……工業化社会以前に存在していた東京に依存しないローカルな循環と地域のコミュニティーを再生させようと試みた」と結ぶ。

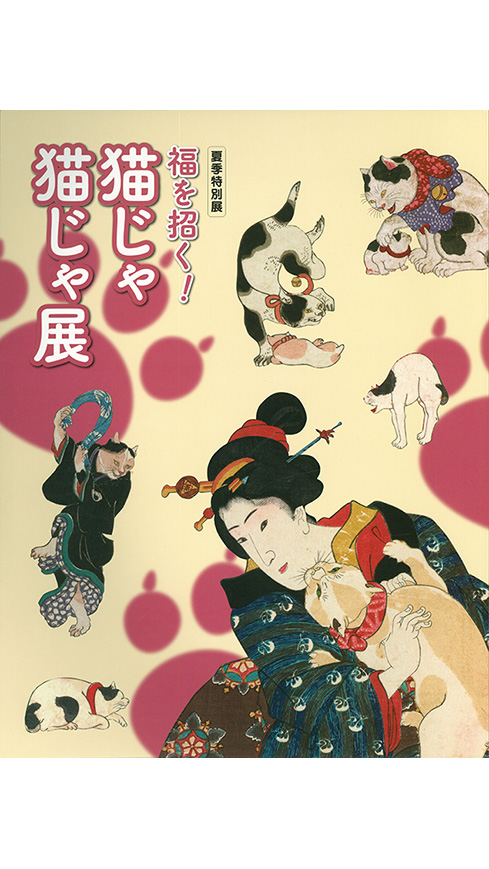

2014年、長井さんが主任学芸員として企画した夏季特別展「福を招く!猫じゃ猫じゃ展」が、日本アート評価保存協会(東京都、井関正昭代表理事)の「第2回秀逸企画賞」に輝いた。美術館関係者のみならず日本の芸術、文化に関わる人々にも目が離せない美術館のひとつとして注目されている。

「福を招く!猫じゃ猫じゃ展」の図録を前に話す

ミュージアムショップで

アメリカ留学中に日本美術の素晴らしさに気付く

長井さんがアメリカの大学に留学したのは日本美術、まして浮世絵を勉強しようとしたのではなかった。「将来は外資系の仕事に就こうと思い、英語力を身につけるための留学」であったと話す。「英語を学ぶだけではもったいないと思い、興味のあった西洋美術、アメリカ美術など、いろいろな美術のクラスを取りました。特にギリシャ美術に興味がありました」

当時ボストン美術館で働いていたギリシャ美術のクラスメートが美術館のボランティアをすすめてくれた。

「その時は、ギリシャ美術部門ではボランティアの採用がなかったのですが、東洋部門で日本美術の図鑑をつくる仕事があり、お手伝いをさせていただけることになりました。そこで初めて日本美術の素晴らしさに気が付いたのです。他の美術と比べてみても、非常におもしろい面を持っていました。日本美術についてもっともっと勉強してみたいと思い、ハーバード大学大学院(GSAS)のスペシャルスチューデントとして日本美術のクラスを取ることにしました」

なんと長井さんの浮世絵研究者としての道は、留学中の偶然が重なりアメリカで芽生えていったのであった。「次の学期の日本美術のクラスが浮世絵でした。それがとてもおもしろくて。修士論文には、浮世絵の良い資料が手に入ったこともあり、浮世絵について書くことにしました」

論文は『鈴木春信の大小と摺物』。アラマエ・クライト賞受賞という快挙を成し遂げた。「それでもう少し浮世絵について勉強を続けたいなと思って、今に至っています」

浮世絵の研究と展示をするには最適な美術館と地域

アメリカから帰国後、長井さんは専門を生かし、「国際浮世絵学会」(東京都/元日本浮世絵協会)に勤務。通常の学会は研究者のみで構成されることが多いが、国際浮世絵学会は大学教員や学芸員等の他、浮世絵を販売する業者、彫師、摺師、版元などの作り手やコレクターも加入している学会であった。

「版元さんや業者さんなど浮世絵に関わる様々な人たちと出会い、その人たちがどのような活動をしているか知ることができました。そこで得た知識は美術館の仕事でも役に立っていると思います。全国のどこにどのような作品があるか、誰がどういった研究をしているのかなど分かっているのも、強みになっているかもしれませんね。自分が求めている作品がどこにあるかわかって交渉することができますし、協力を求めることもできますので」

長井さんはその間何度か広重美術館を訪ねて、美しい山河と一体となっている美術館に魅了され学芸員としての仕事を希望した。

「浮世絵を所蔵し、浮世絵を中心に活動している美術館です。前学芸員たちが優れた活動をしていることは学会で働いているときにも聞こえてきていましたし、元館長の稲垣進一さんもよく存じあげていましたので、浮世絵の研究と浮世絵の展示をするには最適な美術館ではないかと思いました。それが希望の第一でした。そして、この美術館のある地域の環境が素晴らしいことです。昔の良さや美しい自然が残されている町です」と、町のあちこちに残された昔のままの風情に目を留めていた。

「昔の良さが残っているこの地域から浮世絵の文化、江戸時代の文化を発信していきたいと思いました。昼夜も、夕方も、浮世絵から抜け出たような風景。山の影の色など浮世絵に描かれている通りで、ああ、こういうのを見て江戸時代の人たちは描いていたのだなと思いました。美しい自然に囲まれたこの町で仕事ができるのは、素晴らしいことです。多くの人たちに、日本の原風景に近いこの町に訪れていただき、この美術館で浮世絵を見ていただきたいと思います」

「広重」も猫好き!「福を招く!猫じゃ猫じゃ展」の発見

猫の展覧会は今、美術館、博物館で盛んに開催されていて、浮世絵の分野でも同様であるという。幕末に、歌川国芳が猫を描いて猫ブームを起こしたことから、他の美術館では「国芳と猫」を中心とした浮世絵の展覧会が開催されていた。

「猫の浮世絵は、どれを調べていてもとてもおもしろく、楽しんでいる間になかなかいい展覧会ができて、賞も頂けたという感じです」

長井さんは開催までの時間が少ない中で、どのようにストーリー立てをしていくのか試行錯誤を重ねた。まず、猫好きの人たちが展覧会を見に来るだろうと考え、「今の猫の生活を知る猫好きの人たちは、江戸時代の猫の日常にも興味を持つのではないかと考えた」と話す。

「そこを抑えてから、国芳のおもしろい猫の戯画も取り上げたい、猫と鼠の関係も外せない、など、絶対これは外せない項目を抜き出して、ストーリー立てをしていきました」。その中で広重の思いもよらぬ新たな発見に至った。

「この展覧会の一つの特徴は、『広重と猫』の関係を取りあげたところ。調べてみると、広重も猫好きだったということが分かりました。広重が猫を描いた絵は多くはないのですが、どの猫の絵にしてもとても生き生きとしています」

長井さんは三代目広重(重政、1842~94年)の『百猫画譜』を調べ、「故人一立斎広重が生前猫を好みて家で数匹を飼い、猫の形象を写して貯えた」という画譜の宣伝文にある「一立斎広重」はこれまで二代目広重だといわれてきたが、二代目が広重を名乗った期間は短く、二代目と三代目の関係が良いものではなかったこと、そして、『百猫画譜』の猫の絵が、初代広重の『浮世画譜』に登場する猫の絵と極めて類似することから、『百猫画譜』が初代広重の下絵に基づくものであり、「猫を好みて家で数匹を飼っていた」一立斎広重は初代広重であることを導き出した。(参照:『福を招く!猫じゃ猫じゃ展』那珂川町馬頭広重美術館 発行)

「小さな発見ですが、広重という人物を知る上でも興味深く、おもしろい発見だったと思います」

展覧会タイトル中の「猫じゃ猫じゃ」は国芳が猫を描き始めて猫のブームが起こったころに流行っていた歌であった。

「猫じゃ猫じゃとおっしゃいますが、猫が下駄履いて絞りの浴衣で来るものか――というような歌です。『福を招く!』については、展覧会の作品をお借りした所蔵者の飼い猫の名前が『福ちゃん』だったことから。また、江戸時代の終わりの頃に、『招き猫』が売り出されて流行りましたので、来館者のみなさんに、その猫の絵や人形を見ていただいて、幸せな気分になって帰ってもらえたらと、タイトルに入れました」

「福を招く!猫じゃ猫じゃ展」チラシ

「福を招く!猫じゃ猫じゃ展」図録

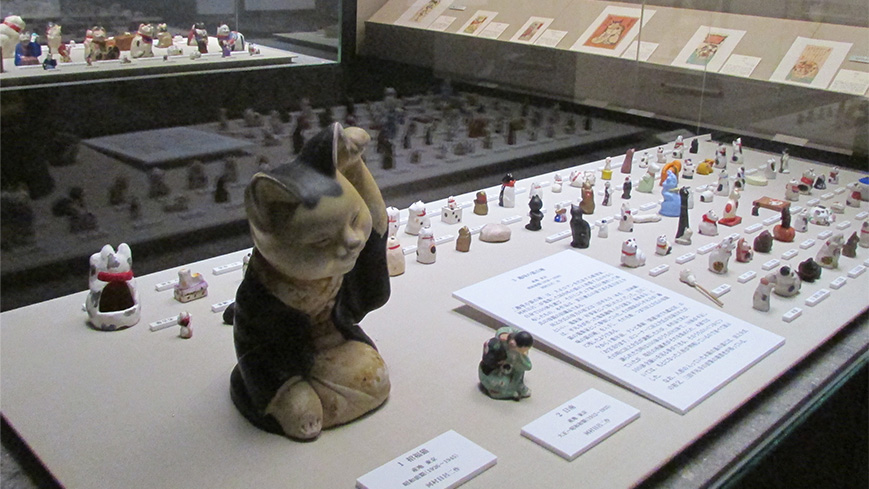

展示の様子

第2回秀逸企画賞受賞式

本物を見て日本の良さを知ってほしい

「浮世絵はもともと庶民の芸術で庶民の興味のあるものが描かれています。ですから、庶民の興味の数だけ浮世絵の種類があるといっても過言ではありません。そう考えれば、様々な視点からいろいろな組み合わせの展覧会が出来ます。江戸時代の人たちはどういうものに興味があったのか、何を求めていたから浮世絵師たちはこれをつくったのかなどと考えると、尽きることなく展覧会のアイデアが出てきます」

しかし、現代人が浮世絵を見て容易に分からない作品も多い。当時の時代背景を知らないと理解できない作品もある。「どうしたらこのおもしろさが分かってもらえるのかを考えます」

さらに広重美術館では、日本各地で浮世絵にあまりなじみのない人々や地域に浮世絵を紹介していく活動をしている。今年は、那珂川町と交流がある秋田県美郷町の学友館で美術館所蔵浮世絵展を行った(平成27年度美郷町学友館特別展 第1回特別展/6月21日~7月20日)。

「おそらくこの地域のほとんどの方が本物の浮世絵を見るのは初めてだったと思います。そのようなところで浮世絵を紹介し、町の方々に話をする機会を与えていただけたのは本当に嬉しいことです。子どもたちにもたくさん来ていただきました。浮世絵を見ると絵のおもしろさだけではなくて、背景にある江戸時代が見えてきます。浮世絵を見ることによって、江戸文化に興味を持ったり、日本の良さに気付いたりしていただけるといいなと思っています。私自身、海外に行って本物の浮世絵を見た時に、日本にはこんな素晴らしい文化があったのだと気がついた訳ですから」

今年4月、中国北京日本学研究センター設立30周年記念講演の一環として、長井さんによる講演会「浮世絵:江戸のポップアート」が同センターで開催された。また、早稲田大学エクステンションセンターでは「浮世絵のいろは」の9回にわたる講義を春学期に行った。続いて9月から12月まで「浮世絵の探求 -作品調査の基礎を学ぶ-」の講義が行われる。長井さんの浮世絵研究家としての活躍の場は多い。

広重と文化、文学等と繋げた展示を

長井さんの学芸員として、そして研究者としての夢はまだまだ広がる。「地方の蔵に眠っている浮世絵や、海外に出されたまま発表されてない浮世絵が沢山あるのではないか」と話す。明治、大正時代には海外にたくさんの浮世絵が輸出されていた。海外の美術館の所蔵品はある程度公開されているが、個人の家に眠っているケースもあるという。

また、浮世絵は江戸時代に江戸を中心に発展したので、当然江戸にたくさん残っていたはずだが「江戸に旅をしてお土産として買って帰ったり、または参勤交代で江戸に来て絵師たちにつくらせて、それを持って帰った人たちも沢山いたはず」と話す。

「地方や海外に眠っている作品を見つけることによって広重の研究、浮世絵の研究が充実したものになっていく。新しい資料が発見されるのは本当に嬉しいことです。今まで埋もれていた作品を探してどんどん紹介できたらと思っています」

広重美術館では、今まで広重の錦絵や肉筆の浮世絵を中心に展覧会を開催。「名所絵の広重」として有名だったので、「場所」と繋げての展示が多い。

「それと共に、当時のいろいろな文化、文学などと繋げた展覧会もおもしろいのではないかと思います。食文化とかファッションとか、見に来る方の幅も広がるのではないかと思います。広重も風景だけを気にして生きていたわけではなく、その時代のあらゆるものを目にして絵に残しています。描かれているものが文学と繋がっていることもよくあります。今後はそういった繋がりに注目した企画展も考えていきたいと思っています」

長井さんのユニークでグローバルな企画の発想は、豊かでまさに尽きることがない。

美術館エントランスにて

那珂川馬頭広重美術館

広重街道

エントランスルーム