立松和平との出会い

小説家だけが傷ついていていいんだろうか

ワッペイ(立松和平)さんとは、私が早稲田大学で2年後輩になりますが、学生時代にはまだつながりはありませんでした。早大の先輩や他の友人関係で知り合いました。友人たちに飲みに誘われた場所に彼がいましたし、誘われて入った「俳句の会」でもワッペイさんと一緒でした。

約23年前にワッペイさんたちが建立したお堂(知床毘沙門堂/1995年7月お堂開き)の例祭にも誘われて参加し、ワッペイさんが行っていた法隆寺の修行にも一緒に行きました。

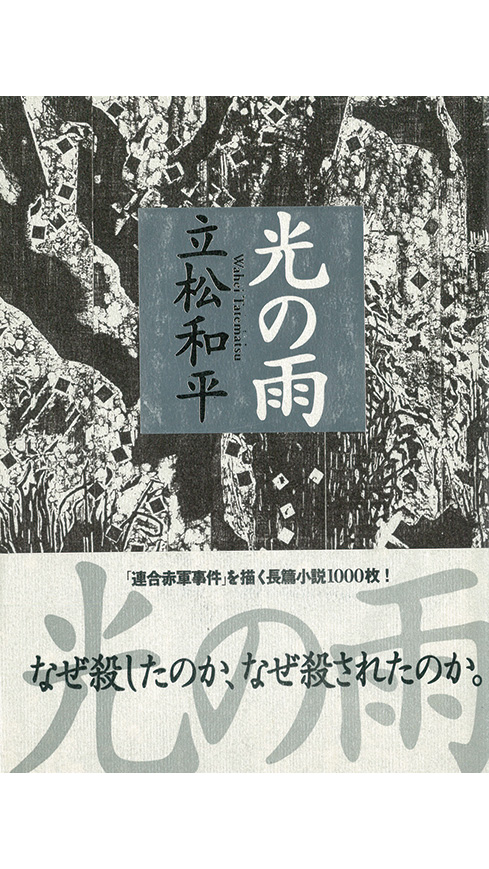

「連赤(連合赤軍)」に関しては我々団塊の世代の映画作りの人間で関心をもたない人はいないと思いますね。長谷川和彦監督が「連赤」を撮りたいといっていたので、「そのときには助監督でもなんでもやるよ」と言ったのですが、何年たっても実現しなかった。そうこうしている間に20世紀が終わっちゃうぞと思ったりしていました。

そのタイミングで、ワッペイさんが原作『光の雨』を書き出していたんです。ワッペイさんが挫折して本当に落ち込んでいったときに、小説家だけがこんなに傷ついていていいんだろうか、映画人も同じ痛みを味わわなければならないのではないか……と。そんな中でワッペイさんが「おれ、これ書くよ」と言って、もう一度書きはじめた。「どんな原作でも俺は映画にするよ」と言ったんですね。そういう意味では活字は残るんです。

『光の雨』は、ノックアウト負け寸前の9カウントで立ち上がったワッペイさんの執念の証。この試合、勝負はまだついていない。なぜならワッペイさんは今も闘い続けているのだから。

『光の雨』の撮影当時を語る高橋伴明監督

高橋伴明監督

オーソドックスに「人間」を撮る

『光の雨』の撮影で大変なことは山ほどありましたよ。まず、作る準備のときに困ったのは当時の実年齢の俳優を選ぶとどうしても幼く見えるんです。当時の年齢より俳優の年齢をあげないと1972年当時の彼らの年齢に見えない。最初の誤算でしたね。

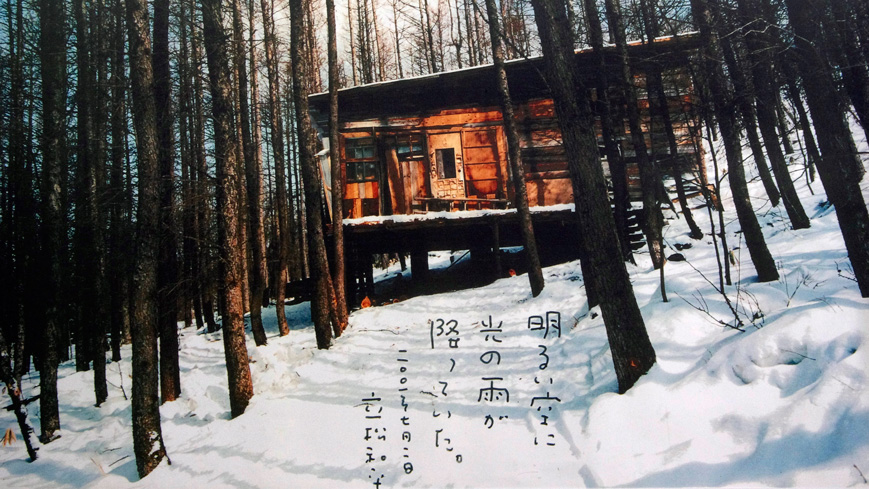

撮影は雪の山岳アジトですが、その年、雪が少なかった。群馬、栃木にもなかった。そのときにワッペイさんが「知床に行けばあるよ」と言ってくれた。知床の佐野博さんという方にも「雪は売るほどあるわ」と言われて北海道知床での撮影になったのです。佐野さんには本当に協力いただきました。撮影のために土地を提供してくれて、アジトも地元の方々が協力して作ってくれた。何十本もの木を切って道を作ってくれた……。お金に換算したら大変なもんです。

冬の知床の寒さは半端ではない。そのことは最初からわかっていたつもりでした。でも体験してみると違うんですね。控室用に近くのロッジを借りましたが、そこの室内は20℃くらいなんです。しかし外のロケ地はマイナス20℃くらいですから40℃の差がある。その差は想像を絶します。撮影がはじまるので助監督が呼びに行くわけですね。しかし寒いので出てくるのが遅いわけですよ。一回、カツいれましたね。「もう出てこないやつは撮らない。おまえら撮らなくても映画はできるんだ」って。そしたらみんながサーと出て来て、それから早く出てくるようになったね。

雪に慣れていないせいか、しょっちゅう車の事故を起こしていました。慣れない厳寒の中での撮影ですから、みんなダウンするんですね。いつも夜中に病院に行っては医者をたたきおこすものですから、「もういい加減にしてくれ」と言われましたよ。

映画を劇中劇のような展開にしたのは、「連赤」から30年後の今を生きている若者たちが、当時をどうとらえるかを撮りたかった。また、あの当時をそのまま撮るには膨大な時間がかかる。あの手法(劇中劇)だと時間を飛ぶことができるんです。

『光の雨』から30年たった後の若者には、何か人のため国のために担うという意識みたいなものはあまりないですから、気楽さみたいなものがありました。45年たった今、20、21歳くらいの若者たちとつきあってきましたが(元京都造形芸術大学教授、現在客員教授)、今の子は違いますよ。もちろん革命を起こそうなどという思いはない。まれにあの時代を取り上げる学生もいますが、ある風景として見ているだけかな、そんな感じがします。

今の若い人たちの発信の仕方がいろいろありますので、映画作りを学ぶ学生に自分は古いといわれようが、オーソドックスなカタチでしかやれない、人間を撮ることはね。学生には基本をわかって崩せよと言っています。スタイリッシュな映画を観てそれをまねしてもわかっちゃいますからね。

『光の雨』原作者、故立松和平氏

立松和平作『光の雨』

『光の雨』は学生時代の「悔い」

1972年に監督デビューしましたが、ピンク映画と社会派映画をいまだに行ったり来たりしています。大学の学生たちと『赤い玉』を撮りましたが、自分の中では「薬の映画」と「毒の映画」をいったり来たりしています。「人間を撮りたい」が私の映画作りの原点です。これからも映画作りは「まあ、なんでもやってやるわ」という感じです。頭の中には一杯ありますが、条件が整わなければできませんから。

映画作りにはいろいろ入口がありますが、興味のある題材として、超法規的措置で赤軍の坂東国男が釈放された。そして泉水博(刑事犯で逮捕)も指名されて釈放された。政治思想のない者が娑婆に出て洗脳されて政治に身を投じていくという、そのあたりが非常に興味深いですね。

なぜ『光の雨』かというと、私が大学に入学したときからもうバリケード闘争ですから、授業は一回しか出ていない。そうなるとチャンバラするか、ナンパするか麻雀するかです。チャンバラのほうが絶対おもしろい!もともとイデオロギーなどはないんです。後から吹き込まれますがね。だから『光の雨』を作りたかったのは、学生時代の反省、悔いです。監督デビューのロケハンのとき、車のラジオで連赤の浅間山荘事件を聴いたんです。おれは学生運動は逃げて負けていた。ラジオを聴きながら「おれはこんなことをしていていいんだろうか?」という思いがすごく湧きあがってきました。

後にいろいろなことが明るみになってくると、知っている人も死んでいるんです。彼らが何回も夢枕に立つんですね。だからまあ、映画を作ったのは『悔い』からです。

撮影場所の知床では御堂のすぐそばにアジトを建てたんですが、ワッペイさんが来ているときはいつもそこで手を合わせて、彼らへの供養と撮影の無事を祈ってくれていたんですね。それがとても印象的でした。

高橋伴明監督(『光の雨』撮影当時)

『光の雨』の撮影現場の写真パネルに立松和平氏の文字が書かれている

(2017年1月28日取材)