海外から日本を逆照射する

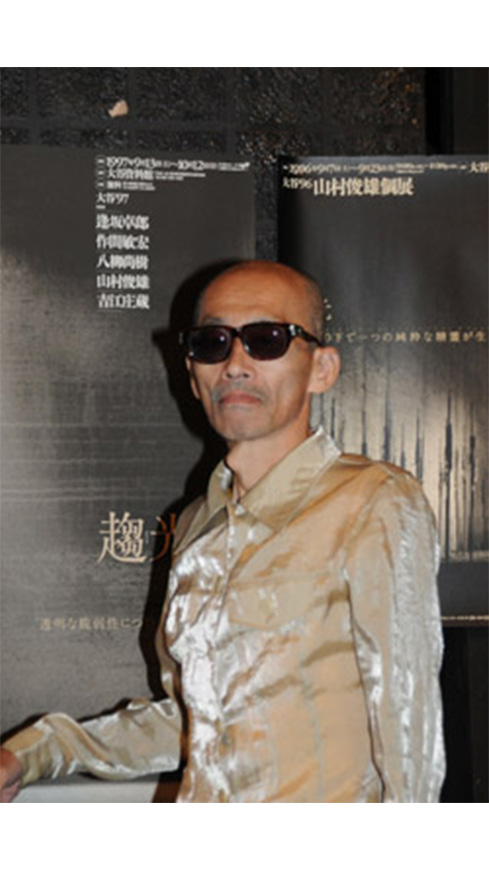

大谷石の石造りの自宅を訪ねた。恐る恐る声をかけると、薄暗い奥から「どうぞ!」と張りのある声がして男性がにこやかに出迎えてくれた。一切の無駄な肉をそぎ落としたようなシンプルな身体を包む黄金色のシャツが際立っていた。ダンサー「滑川五郎」。舞踏集団「山海塾」創立メンバーのひとり、世界を舞台にした日本のダンサーである。玄関からステージ付きのホールを通り、その先には囲炉裏があった。

「引っ越した先では、必ず囲炉裏を作るんです。東京では20カ所以上のところに引っ越して住んだと思う。行く先々でイベントをした。都電を借り切って中でベリーダンスやお坊さんの説法会をやったり、ミニコンサートをやったりしていました」

2年毎くらいで転々としながら、各地で精力的にイベントをやっていった。やがて、世界中のアーティストが目指したパリへ。芸術性の高い白塗りの舞踏集団に、パリ市民は衝撃を受けたという。1980年代、パリ、フォーラム・デ・アールの野外イベントを皮切りに、パリ、ニューヨーク、東京を中心としたワールドツアーへ参加。ナンシー国際演劇祭、パリ市立劇場との共同プロデュースの舞台等に立つ。パリを拠点に年間80~100回位、各国の舞台を回っていた。気が付くとパリに約10年住んでいた。

「そうやって海外の活動をやることによって日本を逆照射してみる。日本の伝統や文化などを客観視して見られたことが自分にとってすごくプラスだった。ずっと日本に居たらそうは思わなかったと思う。考え方とか、いろんな国、民族によって全部違うわけじゃないですか。我々は『外人は外人』って思い込んでいた。フランスは多国籍な文化圏。交じり合いながらも強烈な個性を持っている。国の違い、あり方の違い、考え方の違い、民族性の違い。フランスとドイツの国境辺りのナンシーでやったときフランス人の悪いところとドイツ人の悪いところ両方持っていてね、そんなところがあったりします」

主張すべきところは主張する

多国籍文化のヨーロッパのなかでもスペインが一番好きだという。

「バーで飲んでいるとパッと寄ってきて、おまえどっからきたんだって、すぐ奢ってくれたりするんですよ。奢り返すと次の店に行こうってなって、やっぱり違うなって思った。総じてみんな好奇心が強い。文化も、社交も違う。舞台の前後でお客さんとの出会いの場があったりするけど、そういうところでいろんな話が出て、みんな文化に対して一家言あるんです。それぞれみんな違う意見を持っている。それが日本人と違う。日本は日本ですごく繊細な感性で、いいものもいっぱいあると思うけど、日本人はどうしても表立って自己主張できない。『沈黙は金』みたいなのは、向こうでは絶対に通じない。主張すべきところは主張する。言わない限り分からない。ジャーナリズムのあり方も違うし、そういう意味で視点も違うんだなと気づかされました」

大谷での舞台

海外ツアーの最中にメンバーのひとりが舞台で事故死した。それを機に、独立してグループから離れ、自分のプロジェクトでステージに立つことにした。その一回目の公演に大谷(栃木県宇都宮市)を選んだ。追悼をかねて舞台をやろうと思ったという。

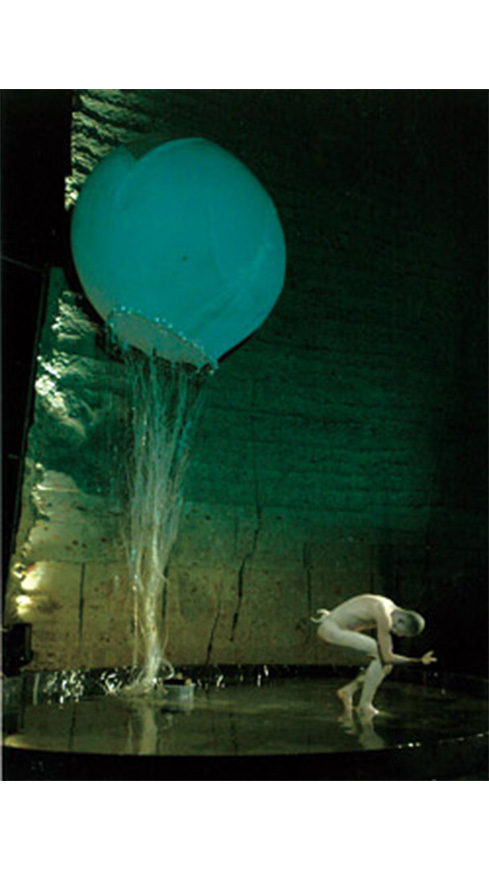

「絶対ここで舞台をやりたいと思った。メンバーの追悼公演の全国ツアーをやってから山海塾を抜けた。大谷でやったのがキーポイント。自分の舞台の方向が決まった。しかし、得た感動も大きかったが、ものすごく大変だった。設営の準備も経費的にもステージを作るのが大変だった。まだ東京に事務所があったので毎日東京から往復して、スタッフは三週間近く地下にもぐりっぱなし。それくらい大掛かりだった。4tトラックで4台くらい砂を入れたり、大谷石を650個買って100メートルくらいの道を作ったり、大きい竹を200本切ってきて舞台美術にしたり。移動しながら踊っていくというスタイルでした。僕の発想で、僕が裸で観客が衣装を着て、舞台の一体感を出すのと防寒を得るための演出を、コシノ・ジュンコさんのデザイン衣装でやりました。観客の衣装を全部作るのも大変だった。自分がやりたいことを一気にやったから疲れた。その分だけやはり得るものはあった。何が一番感動したかというと、それだけの舞台美術を作って全部撤去していった時に、物がどんどんなくなっていくじゃないですか。なくなった瞬間に、二千万年前の凝灰岩の海底火山灰が隆起した、それをさらに掘った空間が現れた……、太古の呼吸を感じ、本当に感動しましたね」

102歳まで踊る

その後、10年間は大谷から離れて活動していたが、やがて大谷に拠点を移すことになる。

「大谷でやる前は世界中の劇場とかでやっていた。古代劇場とか野外劇場とかでもやった。基本的には舞台を対象にした劇場でやっていたけど、大谷でやったらほかの劇場でできなくなった。大谷の魅力的なスケール感は、音の響きのすごさや、光と影の映り方であったり、岩肌の持ってる造形力等。ある種、神殿の中で儀式をやっているよう。普通の劇場は自然の要素がほとんどない無機的な空間です。そういったファッション的な人を意識したような空間に僕は魅力を感じられなくなった。だから、いわゆる劇場じゃないところを劇場化するプロジェクトをやっていった。鉄橋を仕切って劇場にしたり、巨大な仮設テントの中で劇場にして舞台を作ったり、建築家と組んで工場の跡地で鉄鋼材料とかを全部撤去して劇場化したり、湾岸の倉庫やお寺でやったりしていた」

東京を拠点に約10年、もうやることがないくらいイベントをやりつくしたという。そして、96年、大谷に拠点を移しての再スタートとなった。

「東京が僕にとって魅力的、刺激的でなくなってきた。はたと考えたら自分の原点になった大谷に行こう、拠点を移そうと決めた。今度は力を抜いて舞台をやろうと思った。そしたらすーっとできた。要するに以前のように意識して打ち込んで云々じゃなくて、空間に生かされる形で舞台をやろうと、空間に身体を任せるみたいな、そうしたら違和感なく舞台ができた」

先日、震災のチャリティーで踊ったダンサー「滑川五郎」は、最後に思いを込めてこう語った。「(震災の)鎮魂の踊りをやっていこうと思っています。アーティストでしかできないことをやろうと思う。大野一雄さんが97歳まで踊っていましたから、102歳まで踊って、記録を塗り替えようかなとも思っています。煩悩の108から、最後の6年は煩悩の後始末ですね」