小学校の先生にほめられて

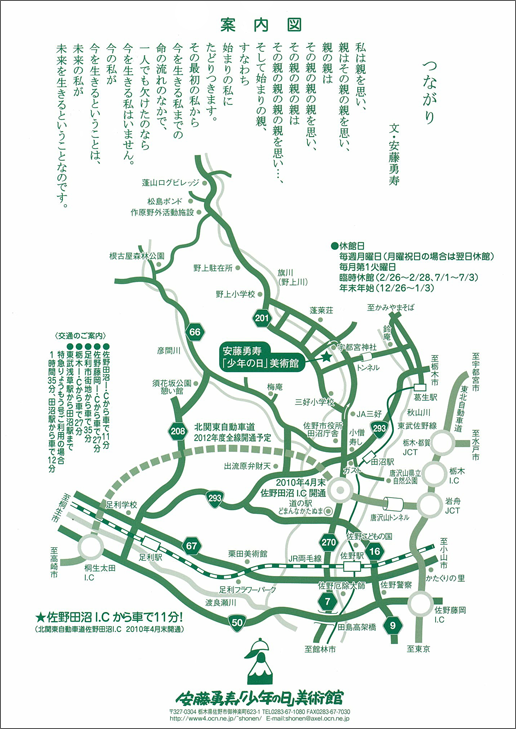

「美術館を建てる前は竹やぶで荒れはてた土地でした。竹を切って雑木を毎年少しずつ植えていきました。目の前に水のきれいな旗川(地元では野上川という)が流れていて、山間ながら開放感があり、のどかな抜群のロケーションです。景色も美術館の一部だと思います。ここは観光地ではありませんが、本当に良い所ですよ」

画家、安藤勇寿氏。60歳になる。2002年5月5日の「子どもの日」に『安藤勇寿「少年の日」美術館』を開館して2012年で10年になる。旧田沼町御神楽(現佐野市御神楽町)に生まれ、美術館があるこの辺りも子どもの頃遊んだ思い出の場所のひとつだった。

「小学校1年のときに絵画コンクールで受賞したことを校長先生が全校生徒の前でほめてくれ、教室でも担任の先生がほめてくれました。それで絵が好きになったんです。いくつになってもほめられるのは嬉しいし、子どものころはそれが何かのバネになる。大げさに言うと人生を変える一言です。子どものときにほめられて自信を持ったことは、結果として大人になってもいかせます」と、絵の道に導かれた幼い頃の感動の体験を語ってくれた。

画材は色鉛筆

宇都宮で3年間美術を学んでさらに絵を勉強するため東京に出た。21歳のころから、マスコミの仕事、特に教科書、純文学、大衆文学、スポーツもの等、ジャンルを問わずにひたすら挿絵の仕事をしていた。

「信用してもらえるようになるまで売り込みの繰り返しでした。当時日本のマスコミの中では、イラストレーター、デザイナー、カメラマンなど、カタカナの職業が一般化し始めたころです。東京の街中で石を投げればイラストレーターかカメラマンにあたるなんて言われてもいましたから(笑)。みんな仲間でもありライバルでもありました」

約13年間、挿絵の仕事を夢中でやっていた。

「いろいろなジャンルの挿絵を描いている中、あるとき不完全燃焼が自分の中に起きて、自分が何を描きたいのか分からなくなり、30歳のときに仕事先や家族から一年間時間をもらって自分探しみたいなことをしました。その中で今の『少年の日』のテーマのもとになるものができたんです」

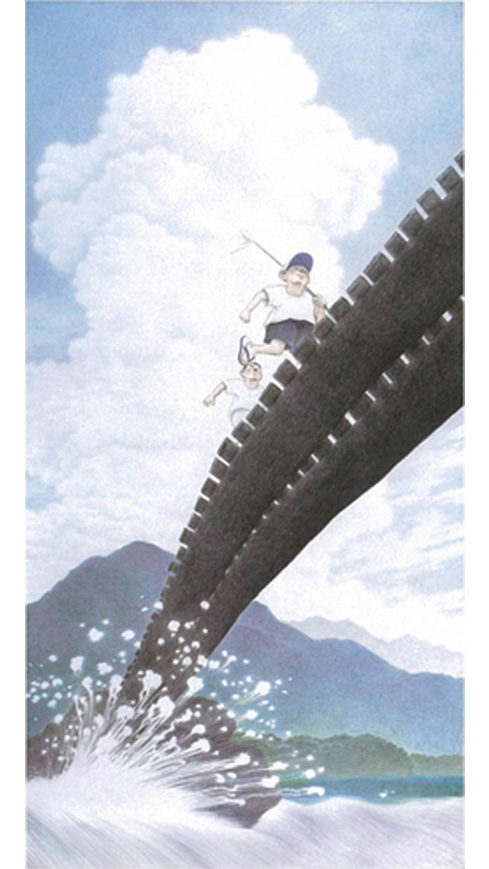

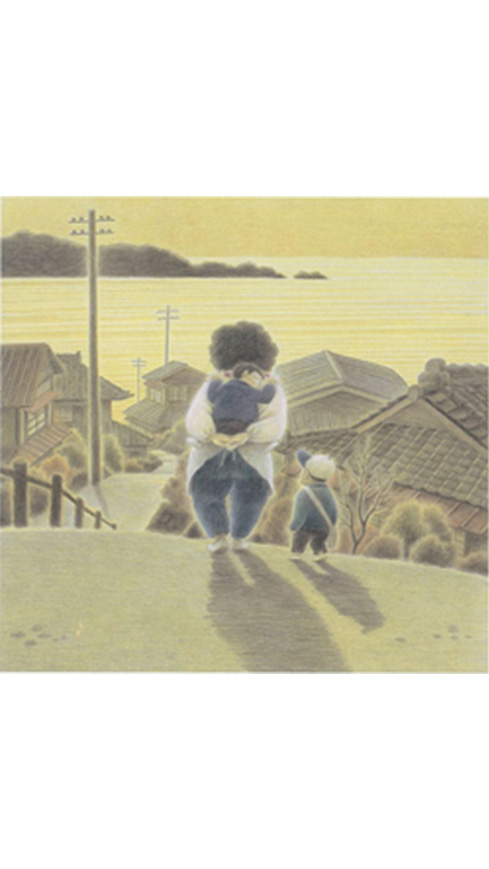

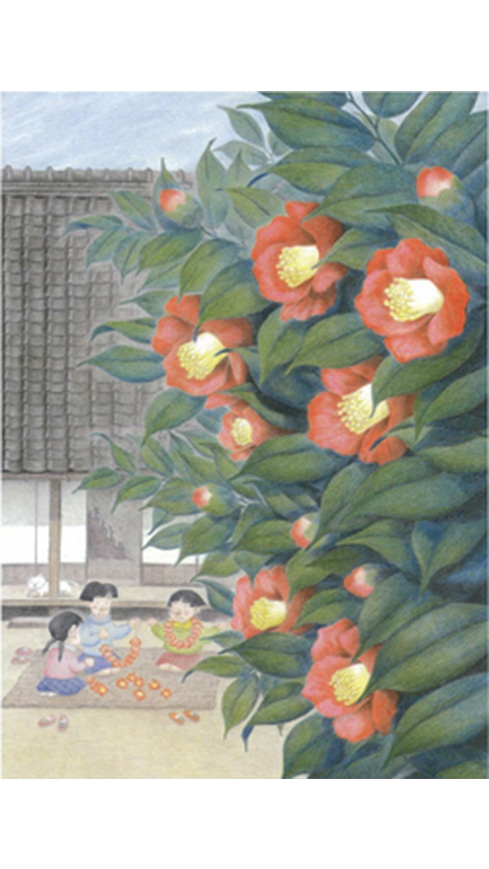

「挿絵の仕事をしていたときからジャンルにあわせて画材の使い分けをしていました。さまざまな挿絵を描いたからこそそれぞれの画材のいいところも知っていました。それが『少年の日』を描く画材選びに役立ちました。線の強弱で色を出し、線を合わせて面にして塗りこむ。4、5色重ね塗りをして色を作る。思った以上に時間はかかります。描き続けてすでに約30年、作品は800点余、B5の大きさから畳5枚大まで。色鉛筆だけで描いています」

故郷に美術館を設立

「いろんな人にお世話になって力をもらいながらやってきました」

故郷に美術館を建てたのは「絵を見てくださるお客様に私を身近に感じてもらえる、顔と顔とを合わせてざっくばらんな話しができる」「直接触れ合うことができるから」と話す。「緊張と心配事の後に喜びがもらえるんです。美術館という形のありがたいところです。人間、大変なことはたくさんあるけれど、一生懸命前向きにやっていると、必ず見ていてくれる人、手を差し伸べてくれる人がいます」

絵の中に描かれている子どものモデルは全部自分だという。素直な自分の心を表現する。「絵の中には、子どもの姿を借りてかならず自分が登場します。ストーリーや気持ちを思うままにストレートに描きます」

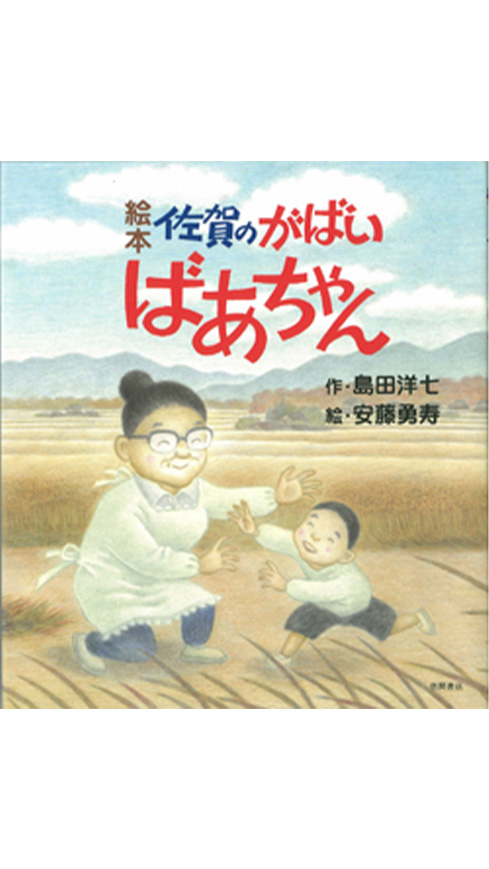

2007年、島田洋七氏が『佐賀のがばいばあちゃん』の画を描く画家を探していた。「少年の日」を描いてきた安藤氏に白羽の矢があたった。「島田洋七さんから絵本の画を描く話をいただきました。その島田洋七さんの『佐賀のがばいばあちゃん』からは、計り知れない力をいただきました」

このままでいい

美術館は、5月、9月、1月の年に三回作品を入れ替える。

「一年間描き下ろしたのを5月に発表します。大きい絵(畳2~3枚)は1年に1点、自分自身のノルマとして描いています。何よりも、まず故郷(栃木県)の人たちに絵を見てほしい、そして私の美術館が栃木県にあって良かったと思ってもらえる存在になりたい」

99年にカナダのトロントで、01年にはイギリスのロンドンで原画展を開催した。

「日本人の生活・風景の私の画が外国の方にはどうなのか心配でしたが、絵の中にある感情を見てくれました。目に見える表面的なものも大切ですが、その絵が何を言いたいのか、何を発信したいのか、そういうのが大事だと思っています。海外で作品を発表してそういうことも学びました。音楽は国境を越えるというが、絵も同じ。そういうことができると思いました。どこに生まれても、いつ生まれても、心でとらえることが大切であると実感しました。このままでいいんだと自信をもらいました」

美術館のパンフレットに「何でもないものを描きたい。何でもないものが大切だと思うから」と書かれている。自分探しから30年、還暦を迎えた画家、安藤勇寿氏の心髄が見える。