故立松和平さんが知床の斜里町知泊布村(チップドマリむら)に知床毘沙門堂を建立したのが、1995年(平成7年)7月3日でした。その後、1997年(平成9年)7月5日に知床聖徳太子堂が、1998年(平成10年)10月に知床観音堂が建立され、毎年6月末にこれら三堂の例祭が開かれ、今年(2017年6月25日)は第23回となりました(三堂建立の経過は佐野博著を参考に)。和平さんから「福地よ、俺、知床に凄いお堂を作ったんで、一度見に来いよ」と言われていましたが、なかなか叶わず、初めて足を運んだのは、2010年6月、第16回例祭の折、彼の偲ぶ会の時でした。以来、毎年の例祭参拝を恒例として、今年で8回目です。今年の第23回例祭参拝には、実は足尾銅山に関係する栃木神社訪問を願っていました。立松和平記念文庫委員の方々から足尾鉱毒で谷中村から北海道佐呂間湖の奥地へ移住した村人の栃木村があり、神社があると聞いていました。

6月23日、紋別にて市役所の友人、山田雅也氏に栃木村のことを尋ねたら、即座に詳しい情報を頂き、またその後に種々の資料を頂きました。「昭和35年開基50周年記念碑建立(昭和35年4月21日)」(添付⑦)や「栃木開基開校70周年記念、栃木のあゆみ」(添付③)などです。

6月24日、山田氏からの地図(添付①)を頼りに、紋別から斜里へ向かう国道238号線を走り、途中のサロマ湖の中央部で網走方面から逸れて、岩佐方面へ右折します(道道685号線)。岩佐の交差点を直進し端野方面へ進むと(道道333号線、遠野国道)、道路左に「栃木方面」の案内板が現れます。案内に従い国道から左手に逸れて進むと、国道をくぐり国道の右手の山の方向へ進みます。ここまで来ると、栃木橋があり、栃木幹線道路の標識が現れ、一気に栃木県に来たような雰囲気です。ちなみに山田氏の北海道の村落名のチラシには北海道内の地名由来が書かれています(添付②)。

あとは真っすぐに緩い上り坂を進むと栃木神社が道路の左手に現れます。神社の神木であるオンコの木が左右にあり、境内には様々な記念碑が立ち並んでいます。神社の左隣には何と「栃木公民館」がありました。ちょうど何人かの方々が集まって室内でゲートボールをしており、図々しく入り込んで、栃木県ゆかりの方を探したところ、自分の父親は母親のお腹の中にいて北海道の渡ってきた、という方とお話しが出来ました。

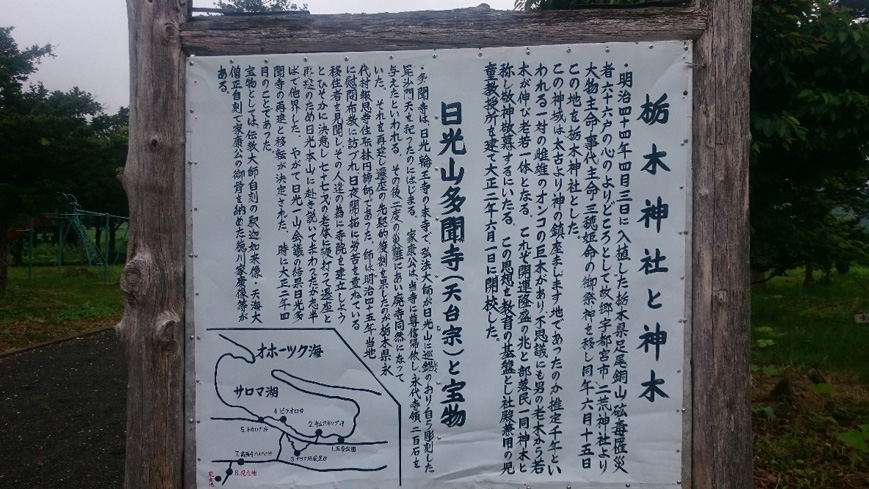

田中さんは田中正造翁とは関係ないとして、伝え聞いた話としたうえで、「夢と希望で移り住んだ場所は、北向きの土地で、ひどい生活に離散し、また栃木に戻る人も多く、大変な苦労であった」と話されました。そして、多くの村民の移住ではお寺も必要になろうとのことで、日光輪王寺から住職が移り住み、いまだにそのお寺「天台宗日光山多聞寺」があると伺いました。そのお寺は更に奥へ進むと右側にありました。由緒あるお寺ですが、ご住職は住まわれていないとの事でした。

(2017年7月18日記)

栃木方面の案内で進むと、いたるところに栃木の案内

栃木神社

栃木神社の御神木。左に男のオンコ、右に女のオンコ

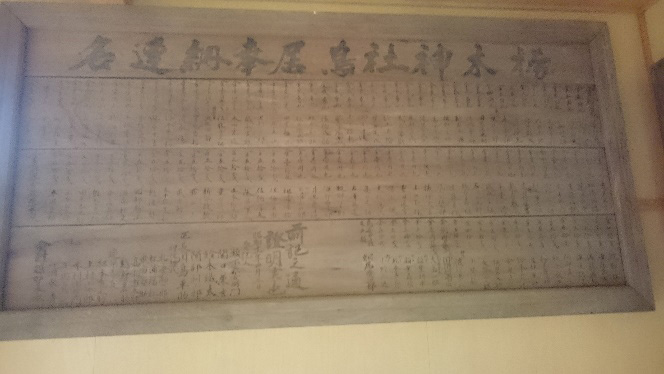

栃木神社の内部

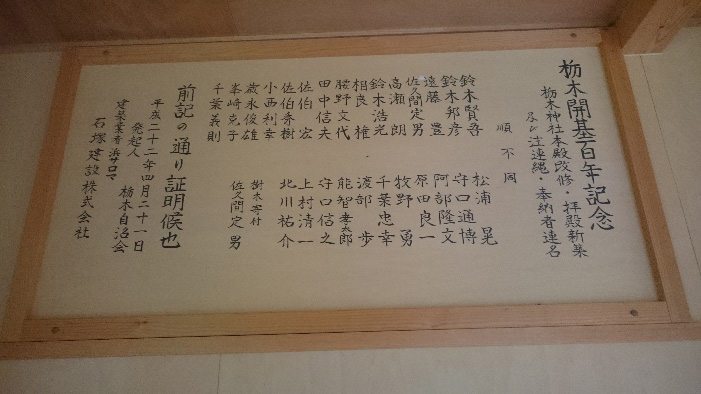

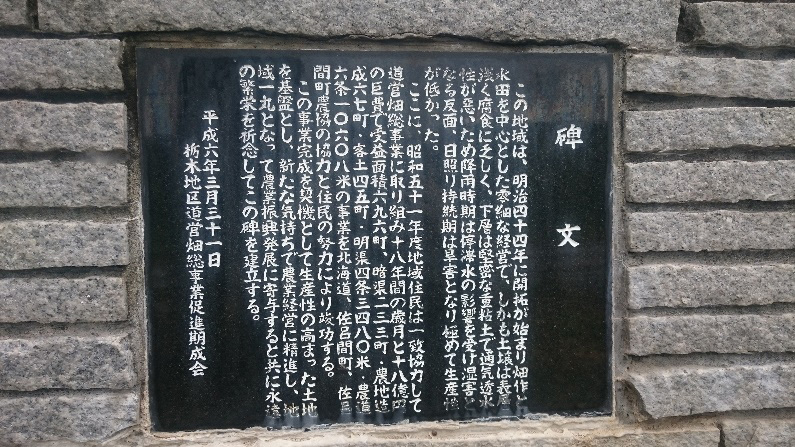

栃木神社境内の石碑

栃木神社の左隣に栃木公民館

多聞寺

添付資料:

添付①:栃木村への地図(山田氏より)(PDF)

添付②:集落名と神事や寺行事に見る母村(山田氏より)(PDF)

添付③:栃木のあゆみ(昭和57年6月1日発行、栃木県開基開校70周年記念協賛会発行)(PDF)

添付④:佐呂間町史(PDF)

添付⑤:さろま物語(PDF)

添付⑥:佐呂間町開基100周年記念さろまむかしむかし(PDF)

添付⑦:開基50周年記念碑建立(PDF)

参考文献:

佐野博「神々の棲む知床の共に生きる」2015年7月15日発行、発行所株式会社ウェイツ

参考資料:

添付⑧:第23回知床三堂例祭案内佐野博「神々の棲む知床の共に生きる」(PDF)

資料提供者:

北海道文化財保護協会 山田雅也(北海道の市役所職員として北海道内の歴史・民族などを調査)

〒094-8707 北海道紋別市幸町2丁目 紋別市役所 TEL:0158-24-2111